Walter Lippmann s’ouvre certes au libéralisme par l’entremise de Graham Wallas, mais aussi par celle de William James. Dans un livre sobrement intitulé Le Pragmatisme (1907), à la fois programme philosophique et méthode, James fait sienne la philosophie de Charles Sanders Peirce, pour lequel non seulement la pensée n’est rien sans l’action, mais encore celle-ci ne prend sens que dans l’action. C’est par l’action qu’apparaît la signification d’une pensée. Comme l’écrit James : « Pour que nos pensées à propos d’un objet soient parfaitement claires, il nous suffit de considérer quels effets d’ordres pratiques nous pouvons concevoir que l’objet puisse impliquer – quelles sensations en attendre, et quelles réactions préparer. Notre conception de ces effets, immédiats ou éloignés, est en somme ce à quoi se réduit notre conception de l’objet, pour autant qu’elle ait un sens positif »[1]

Walter Lippmann s’ouvre certes au libéralisme par l’entremise de Graham Wallas, mais aussi par celle de William James. Dans un livre sobrement intitulé Le Pragmatisme (1907), à la fois programme philosophique et méthode, James fait sienne la philosophie de Charles Sanders Peirce, pour lequel non seulement la pensée n’est rien sans l’action, mais encore celle-ci ne prend sens que dans l’action. C’est par l’action qu’apparaît la signification d’une pensée. Comme l’écrit James : « Pour que nos pensées à propos d’un objet soient parfaitement claires, il nous suffit de considérer quels effets d’ordres pratiques nous pouvons concevoir que l’objet puisse impliquer – quelles sensations en attendre, et quelles réactions préparer. Notre conception de ces effets, immédiats ou éloignés, est en somme ce à quoi se réduit notre conception de l’objet, pour autant qu’elle ait un sens positif »[1]

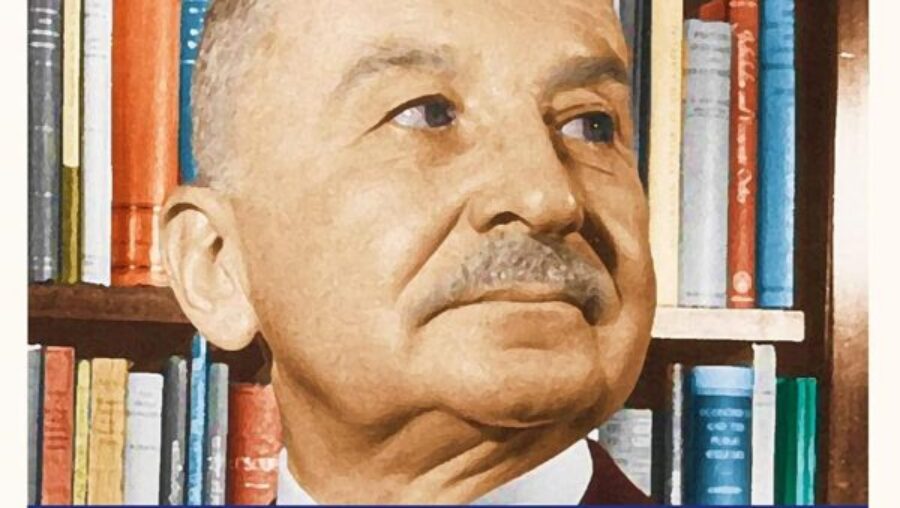

L’autre influence majeure du libéralisme de Lippmann est incarnée par John Dewey. Celui-ci fait paraître en 1930 Individualism, Old and New, puis en 1935 Liberalism and Social Action. Il s’en prend à l’école de Manchester, aux utilitaristes anglais, au laissez-fairisme, et récupère à son profit le mot même de « libéralisme » qui était tombé en désuétude depuis Herbert Spencer[2]. Lippmann prolonge pour partie la diatribe de Dewey, à ceci près qu’il se prononce également contre une intervention excessive de l’Etat dans l’économie, et contre le collectivisme. S’il reproche au libéralisme de s’être mué en un « dogme obscurantiste et pédantesque », c’est pour mieux le redéfinir : il crée ainsi le concept de néo-libéralisme, sorte de troisième voie entre le modern liberalism américain gauchisé et le libéralisme classique moribond. Il convient de noter que le néo-libéralisme des années trente n’a pas du tout le sens polémique qu’on lui confère souvent aujourd’hui, lorsqu’on assimile sans craindre la contradiction des penseurs de courants fort divers dans un même ensemble[3].

Le pragmatisme post-machiavélien

Lippmann, sa vie durant, aura incarné ce pragmatisme philosophique, qui s’oppose épistémologiquement tant à l’idéalisme, qu’au positivisme ou à l’empirisme. C’est par leurs effets dans l’expérience que l’on peut mesurer la vérité de nos énoncés, et pas autrement. Ce n’est donc pas d’un principe ou d’une essence fixée axiomatiquement ou ab initio que nous pouvons déduire ce que sont les choses, mais des possibilités offertes par la situation dans laquelle nous nous trouvons.

L’illustration la plus flamboyante que Lippmann donnera au pragmatisme, c’est son ouvrage de 1927, Le Public fantôme[4]. Lippmann y retourne son lecteur comme une crêpe. Tocqueville, étudiant la démocratie américaine, montra en son temps que loin d’être l’incarnation d’un passé antique, médiéval, féodal, ou d’un quelconque ancien régime, l’Amérique était en réalité l’incarnation de notre avenir. Lippmann fait de même et nous montre, lui, que les fondements mêmes de la démocratie représentative et de l’intérêt général, que le mythe d’un citoyen éclairé et apte à trancher au sein de l’Agora, n’ont aucun sens, et que c’est sur un substrat autrement plus modeste – mais aussi autrement plus fragile – que tient notre démocratie. Comme l’écrit Bruno Latour, « si la lecture de Machiavel fut dure à ceux qui cherchaient la vertu ailleurs que dans la force, la fortune et l’astuce, celle de Lippmann sera plus douloureuse encore car c’est à l’idée même de représentation, de peuple et de public qu’il vient s’attaquer »[5].

Lippmann cherche à comprendre comment faire participer le mieux possible les citoyens, tout en tenant compte des limites pratiques qui rendent impossible l’utopie rousseauiste. Le concept de volonté générale n’a pour lui aucun sens, d’une part parce qu’il y voit un retour aux prérogatives des anciens seigneurs et maîtres, et donc du principe d’autorité[6], et d’autre part parce qu’il ne dit rien sur la réalité des choses. Or c’est cette seule réalité que veut regarder Lippmann.

Non, nous dit Lippmann, dans la Grande société, les citoyens ne sont pas en mesure d’appréhender les affaires qu’on leur soumet. Ils ont déjà suffisamment à faire avec leurs propres problèmes quotidiens. A cette dure réalité nul n’échappe, ni le philosophe, ni le politique, ni le journaliste, ni l’expert[7]. Aucune théorie politique n’a de vraisemblance si elle suppose, au-dessus de cette connaissance étriquée, quiconque ou quelconque qui lui serait supérieure. Il n’y a pas de volonté générale, il n’y a que des problèmes ponctuels et particuliers, pour lesquels la seule différence de fond est celle qui oppose ceux qui sont de la partie (insiders) et les autres, immensément plus nombreux (outsiders).

Le pragmatisme de Lippmann nous contraint à regarder la réalité en face : « Les problèmes les plus frustrants de la démocratie sont justement ceux qu’on ne peut pas résoudre par des principes démocratiques. »[8] Ce qui doit céder, ce qu’il faut abandonner, c’est l’idée même de Public, avec un grand P, issu de la tradition rousseauiste. C’est lui le fantôme qui effraye la démocratie et lui interdit d’être adulte.

Il n’y a pas de Public, mais il y a le public, qui incarne un tragique paradoxe. Lorsque les précédents manquent, lorsque tout est inédit et confus, le public doit pourtant prendre ses décisions les plus importantes et trancher les différends, dans toute son incompétence. C’est au moment où tous les autres ont failli que le public doit résoudre l’affaire malgré toute son incompétence, sa fragilité et son amateurisme. Mais il serait illusoire de lui prêter des vertus qu’il n’aura jamais : le public n’est qu’un juge de dernière instance, et accessoirement un incapable.

Dans son travail de sape, Lippmann ne s’arrête pas en chemin. Comme Adam Smith avant lui, il affirme qu’il n’y a que des gens intéressés. Nous sommes liés les uns aux autres, non par l’existence préalable d’une quelconque communauté, mais par le fait que nos affaires ne cessent de s’emmêler les unes les autres. La société n’existe pas. Il n’y a que des ajustements entre les gens et leurs affaires. Dans ce relativisme assumé, les gouvernants ne sont évidemment pas les dépositaires du Bien public grâce à leur désintéressement et à leur vision d’avenir ; ils ne sont que des spécialistes délégués et payés pour essayer tant bien que mal de faire appliquer les règles qui ont émergé à la suite des crises précédentes – car on ne va que de crise en crise, en titubant.

La décision publique n’est pas celle des philosophes, mais celle des sociologues : elle est comme l’onde concentrique d’un caillou porté à la surface de l’eau. Si les parties à un différend ne s’entendent pas, les gouvernants interviennent ; si les gouvernants ne parviennent pas à maintenir les règles, les activistes interviennent. Et lorsque les esprits des activistes s’échauffent, le public, attiré « par la scène comme des badauds par un accident », selon le mot de Latour, commence à s’impliquer, mais pour un temps seulement et pour une fonction très précise. Celle qui consiste à soutenir une décision par essence relative à une situation donnée à un moment donné. A rebours de l’esprit français, qui établit la vie publique sur un accord unanime, Lippmann la reconstruit sur les désaccords, les cassures, les ajustements et l’appel aux modus vivendi.

De surcroît, le public n’apprécie qu’au jugé, en ne retenant que les différences les plus superficielles et les plus dramatisées. Personne ne peut avoir de vision d’ensemble. Personne ne tutoie la volonté générale.

En analysant le processus de décision, Lippmann montre que le public parvient, par une série de questions simples sinon sommaires, à discerner laquelle des parties en présence est la plus partisane, pour peser ensuite de tout son poids en faveur de celui qui paraît l’être moins. Et c’est tout. Le public doit laisser les activistes, les militants, se saisir des détails, et doit en retour se tourner et soutenir ceux qui lui paraissent les plus recommandables. Comme l’écrit Bruno Latour, « mettre son poids dans la balance sans interférer, c’est l’exact contraire de l’immobilité mobilisée et de l’engagement dégagé de ceux qui se croient politiques parce qu’ils s’émeuvent sans bouger aux effrayants spectacles de la télévision ».

La fonction réelle des citoyens, lorsqu’ils forment un public, est de s’aligner derrière ceux qui vont gouverner effectivement. Le fait de voter n’est pas l’expression de nos idées – un même vote peut avoir une signification et des raisons différentes –, mais une promesse de soutien[9].

C’est justement parce qu’il y a des rapports de force que les ajustements sont possibles. Lippmann laïcise la politique ; il ringardise ceux qui croient que la démocratie repose sur le Peuple représenté, qui serait une sorte de pouvoir de droit divin.

Si le pragmatisme caractérise si bien la pensée de Lippmann, le relativisme tout autant sinon plus. Il n’a rien d’un « réaliste » qui aurait jeté son idéal aux orties. Il craint et voue aux gémonies les réformistes, qu’il considère comme encore plus rêveurs que les révolutionnaires : ceux-ci croient à la totalité qu’on pourrait renverser, ceux-là s’occupent des détails et laissent le tout à l’écart. Qu’on prétende le renverser ou le laisser intact, c’est la même illusion, le même fantôme. En réalité, Il n’y a pas de Tout.

Le libéralisme de La Cité libre

Alors qu’à la fin des années vingt, Lippmann avait écrit A Preface to Morals (examinant les rapports entre modernité et religion), ce n’est qu’après la Conférence économique de Londres de juillet 1933 qu’il va vraiment s’intéresser au libéralisme alors contesté et menacé de toutes parts. Il donne à Harvard plusieurs conférences en mai 1934, publiées l’année même sous le titre de Method of Freedom. Il y constate l’impossibilité de restaurer l’économie mondiale sur la base des principes d’avant-guerre. L’arrivée des masses dans le champ du politique, la suppression, pendant la guerre, de la séparation entre les pouvoirs politiques et économiques marquent à jamais un changement d’époque. Le laissez-faire était déjà selon lui à bout de souffle avant 1914 ; il est illusoire de vouloir le restaurer. L’Etat est à présent tenu pour responsable de l’activité économique ; le gouvernement a donc le choix entre deux grandes voies : le système d’économie dirigée (ou collectivisme absolu), et le système d’économie compensée (collectivisme libre). Ce dernier concept, que Lippmann s’attache à forger, est « collectiviste parce qu’il reconnaît l’obligation de l’Etat non seulement dans la poursuite d’un certain standard de vie, mais également dans le fonctionnement global de l’ordre économique. Il est libre parce qu’il préserve, à l’intérieur de très larges limites, la liberté des transactions. Son objet n’est pas de diriger les entreprises privées selon un plan officiel, mais de les mettre et de les conserver dans un équilibre convenable. Sa méthode consiste à redresser la balance des actions privées par des actions publiques de compensation. » Quant au collectivisme absolu, Lippmann ne le voit pas seulement dans les expériences communistes, fascistes et nazies, mais aussi dans certaines tendances planistes du New Deal.

A la charnière de ses réflexions encore teintées d’un keynésianisme assumé[10], Lippmann fait alors la découverte des ouvrages de Ludwig von Mises et de Friedrich A. Hayek, dont il écrit que leur « critique de l’économie planifiée a apporté une nouvelle compréhension de tout le problème du collectivisme[11] ». Lippmann s’intéresse en particulier à deux évolutions qu’il considère comme cruciales : d’une part, poursuivant ses réflexions antérieures, il s’interroge sur les conséquences politiques qui s’imposent à un Etat qui sort de la neutralité économique pour être en butte à une multitude d’intérêts particuliers. Il juge le parlement trop soumis aux pressions des lobbies. D’autre part, il s’inquiète de l’affaiblissement de la classe moyenne, en qui il voit pourtant un antidote apte à atténuer le pouvoir de l’alliance de la ploutocratie et du prolétariat.

Ses recherches aboutissent à la publication, en 1937, de The Good Society, rapidement traduit par la Librairie de Médicis sous le titre La Cité libre, avec une préface d’André Maurois.

Bien que Lippmann ne mentionne personne en particulier lorsqu’il critique le programme illibéral des gouvernements américains, il est clair que les articles de l’Atlantic Magazine collationnés dans La Cité libre sont inspirés par la publication de Democracy in Crisis par Harold Laski en 1933[12]. Ce dernier, membre de la commission exécutive de la Fabian Society, est le successeur de Wallas à la chaire d’économie politique de la London School of Economics, et le futur président du Parti travailliste britannique. De surcroît, Laski est « l’éminence rouge » de F.D. Roosevelt, selon le mot de Gary Best[13]. La Cité libre est donc aussi une réaction au New Deal. Lippmann a commencé l’écriture de son ouvrage la même année que Laski publie son livre. Avant même sa sortie, Laski confiait à Felix Frankfurter qu’il s’attendait à ce que son livre cause à Lippmann un « malaise aigu ». En un sens, le livre de Laski est une sorte de défi lancé à Lippmann par le marxiste britannique.

Laski écrit que l’apparition de la Grande Dépression révèle l’incapacité du capitalisme à assurer de façon adéquate la subsistance des travailleurs, et souligne l’existence d’une classe de privilégiés vivant à proximité des masses appauvries, spectacle intolérable pour une société dans laquelle les pauvres ont le droit de vote. Aux Etats-Unis, écrit Laski, il y a aujourd’hui « une plus grande désillusion démocratique, un plus grand scepticisme à l’égard des institutions populaires, qu’à n’importe quelle période de son histoire. […] Le malaise de la démocratie capitaliste est incurable aussi longtemps qu’elle reste capitaliste, pour la simple raison que c’est contre les conditions inhérentes du capitalisme que les hommes se révoltent. » Ainsi, pour Laski, soit les capitalistes seront contraints d’éliminer la démocratie, soit la démocratie fera disparaître le capitalisme.

Lippmann rétorque dans le premier chapitre de son ouvrage que le seul instrument dans lequel les collectivistes « aient confiance, c’est l’autorité gouvernementale. On dirait qu’ils ne peuvent rien imaginer d’autre, et qu’ils ont oublié que tous les progrès qui leurs sont chers ont été obtenus en émancipant les hommes de la puissance politique, en limitant le pouvoir, en libérant les énergies individuelles de l’autorité et de la contrainte collective. Presque toutes les doctrines que l’on considère aujourd’hui comme « progressistes » en Angleterre et aux États-Unis proclament la nécessité d’un accroissement des pouvoirs de l’État. On demande toujours plus de fonctionnaires exerçant un pouvoir toujours plus étendu sur un nombre toujours plus grand d’activités humaines. »

Il ajoute : « nous appartenons à une génération qui a perdu sa voie. Incapable de développer les grandes vérités qu’elle a reçues des émancipateurs, elle est revenue aux hérésies de l’absolutisme, de l’autorité, et de la domination de l’homme par l’homme. L’esprit progressiste du monde occidental n’est qu’une longue et toujours plus vive protestation contre toutes ces idées. Nous avons déchiré l’esprit humain, et ceux dont les sympathies profondes semblaient les destiner à être les porteurs de la tradition civilisatrice se sont dressés les uns contre les autres dans une lutte fratricide. »

Lippmann développe cinq idées principales dans La Cité libre.

En premier lieu, il se demande pourquoi le libéralisme, qui a été le moteur de la Révolution industrielle, qui a « eu pour mission historique de découvrir la division du travail », qui a engendré la prospérité économique autant que les libertés individuelles, n’a été vraiment « l’étoile polaire de l’esprit humain » que jusque vers 1870. Après cet âge d’or, l’ascension du collectivisme commence. Les hommes, à nouveau, se mettent à penser en termes d’organisation, d’autorité, de rapport de forces, de recherche de privilèges. A l’enrichissement mutuel, succède l’égoïsme, les relations économiques vues comme un jeu à somme nulle[14]. Si la Grande révolution (le nom qu’il donne à la Révolution industrielle) a été une source incontestable de progrès, elle a aussi des conséquences néfastes : paupérisation de certaines couches de la société, déracinement des hommes, … Ces maux ont provoqué un rejet de l’économie de marché qui s’est traduit par une double réaction collectiviste. La doctrine du laisser faire a retardé longtemps toute législation protectrice du travail et des loisirs. L’homme a été traité par l’industrie comme une chose, au lieu de l’être comme une personne. Une réaction était inévitable. Elle est venue et elle a été terrible.

D’un côté, à droite, l’alliance des militaires et des politiciens prône le nationalisme économique, l’impérialisme et les monopoles. De l’autre, à gauche, cette révolte a donné naissance à un courant socialisant également étatiste. Quelle que soit sa forme, le collectivisme tend à contrôler le marché et à lui substituer l’autorité de l’Etat. Dès le moment où pouvoir économique et pouvoir politique sont réunis dans les mêmes mains, l’individu se voit sans recours contre les abus. « Le collectivisme, dit Lippmann, crée une nouvelle forme de propriété : celle du bureaucrate. La lutte pour la richesse devient lutte pour le pouvoir. » L’inégalité se fait plus insupportable que jamais.

La meilleure preuve de l’échec de ces régimes, c’est qu’ils ne peuvent se maintenir que grâce à la plus cruelle sévérité. « Si la doctrine collectiviste était conforme aux données de l’expérience et des besoins humains, il ne serait pas nécessaire d’administrer le collectivisme en dressant le peuple, en le stérilisant contre les idées subversives, en le terrorisant, en le corrompant, en l’endormant et en l’amusant. Les fourmis vivent, il est vrai, sous un régime collectiviste et il n’est pas prouvé qu’elles aient besoin de ministres de la propagande, de censeurs, d’inquisiteurs, de police secrète, d’espions et d’indicateurs pour les rappeler à leurs devoirs. Mais les hommes ne peuvent pas vivre comme des fourmis… »

Si Lippmann ne nie pas les maux engendrés par la Grand révolution, cela ne le conduit pas du tout à rejeter le libéralisme. Au contraire, il veut renforcer les mécanismes de marché de manière à neutraliser les menaces que font peser sur celui-ci les monopoles. Devant ce défi, les derniers libéraux – il pense notamment à Herbert Spencer (1820-1903) – n’ont pas été à la hauteur. Lippmann note que « du moment que les marxistes et les derniers libéraux partaient des mêmes prémisses, à savoir que l’ordre social du XIXe siècle était l’ordre nécessaire, l’ordre approprié, qu’il était le reflet parfait du nouveau mode de production, toute leur querelle consistait à décider si l’ordre en question était bon ou mauvais[15] », et rien de plus. Or, c’est au contraire à une véritable refondation qu’il entend se livrer.

Lippmann trouve la cause de la déchéance du libéralisme dans la sacralisation du laissez-faire manchestérien, qu’il critique vertement[16]. Depuis Smith et surtout Ricardo, ce dernier aboutit à distinguer un champ de l’économie, lieu des lois naturelles, de la sphère de la politique, régie par les lois des hommes[17]. Ce « dilemme de Burke », comme il l’appelle[18], trouve un écho dans l’histoire contemporaine des Etats-Unis. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un conflit féroce oppose en effet la Cour suprême, qui soutient que l’Etat ne doit pas intervenir dans l’économie, et de nombreux hommes politiques, qui soutiennent le contraire. Cette opposition, observe Lippmann, ne porte pas seulement sur la volonté d’améliorer la situation ouvrière ; mais aussi sur la façon de concevoir la loi.

Cette observation nous mène au troisième temps de l’analyse que Lippmann déploie dans La Cité libre. Il prône un retour vers la tradition juridique anglaise du XVIIe siècle. Il soutient que l’architectonique des lois des Manchestériens n’est pas conforme à la tradition anglaise, issue de lord Coke et de la lutte contre la monarchie absolue. S’appuyant sur les thèses de Roscoe Pound, un juriste de Harvard, Lippmann rappelle qu’il y a deux manières de concevoir la loi[19]. Soit comme une série de commandements, selon la tradition autoritaire, soit comme l’expression de relations entre des êtres humains ou des choses, selon la tradition libérale. Pour expliquer cette opposition, Lippmann revient au conflit qui a opposé, au XVIIe siècle, le roi Jacques Ier au Parlement anglais et à Lord Coke. Alors que le roi, dans un élan louis-quatorzesque, prétendait que la loi était « l’émanation de la volonté du souverain », Lord Coke répliqua que ce dernier « est soumis à Dieu et à la loi ». « La loi, dit Lippmann, est conçue comme tirant son origine de la nature des choses et le rapport du roi à ses sujets, et de tout homme avec les autres, est considéré comme établi par des lois impersonnelles qui obligent tout le monde[20] ». Prolongeant cette idée, Hannah Arendt dira plus tard que la loi libérale, la lex, est une « liaison étroite, c’est-à-dire quelque chose qui relie deux choses ou deux partenaires que les circonstances extérieures ont réunis[21] ». Penser la loi en termes de relations présente l’avantage d’envisager le domaine de la loi non plus de manière verticale, du pouvoir vers la masse, mais de manière multidimensionnelle, d’individualiser les hommes, de conjuguer singularité et vie en société. A l’inverse, des lois entendues comme des commandements poussent soit au totalitarisme, lorsque l’essentiel de la communication politique médiatisée par la loi a lieu, non pas entre les individus, mais entre les autorités et la masse des hommes[22], soit à l’atomisme, lorsqu’on se focalise sur les transactions entre les autorités et l’individu[23]. De plus, on ne peut pas, par cette conception, traiter les individus comme s’ils étaient isolés, comme s’ils étaient des « Robinson Crusoë avant l’apparition de Vendredi », puisque l’important réside dans le traitement des interactions.

Nous arrivons ainsi à la quatrième thèse de Lippmann, celle qui l’éloigne le plus nettement d’une partie importante des penseurs libéraux. Il considère que les économistes manchestériens, à partir de David Ricardo, ont cédé à la tentation autoritaire. Il les accuse, par l’introduction du droit naturel, d’avoir conçu « un ordre social imaginaire », à coup d’hypothèses, dans lesquelles ils ont souvent introduit « les conclusions qu’ils prétendaient en tirer ». Walter Lippmann s’oppose donc tout à fait à la méthode hypothético-déductive, et préfère – en bon disciple de Graham Wallas – se placer dans le cadre de la rationalité limitée.

Si Keynes, lorsqu’il s’interroge sur les raisons pour lesquelles le laissez-faire a pu s’imposer dans l’esprit des populations, en impute la raison aux géniaux vulgarisateurs que sont Marcet[24] ou Bastiat[25], Lippmann, lui, trouve un fondement plus lointain à ces thèses. Il remarque qu’après Ricardo l’économie devient une science des lois et que ces lois sont des lois naturelles. S’ils ne citent ni Leibnitz, ni Malebranche, les économistes classiques ont cru, comme ceux-ci, en une harmonie fondée sur un « ordre social imaginaire », le « monde tel qu’il faudrait le refaire », dira encore Lippmann dans des développements mordants[26]. Chez ces philosophes et chez les économistes post-smithiens, il n’y a pas tant pour Lippmann une adhésion joyeuse à une harmonie – comme chez certains vulgarisateurs –, qu’un dessein d’imposer aux hommes l’ordre du monde qu’ils croient le meilleur, leurs « monades » axiomatiques.

A cette loi naturelle qu’il fustige, Lippmann oppose le droit artificiel fondé sur l’usage de la raison pour améliorer l’état des choses. Il développe une thèse originale de l’articulation des relations entre la loi et la raison qui se veut un vrai retour à Grotius, à Newton et à Montesquieu. Pour l’avocat batave, la raison est conçue comme venant limiter le despotisme de l’Etat ou du souverain. Mais les lois restent des commandements de l’autorité. Ce qui distingue Grotius de ses prédécesseurs, c’est que désormais, on doit s’assurer que ces commandements sont rationnels. Avec Pound, Lippmann se pose la question de savoir comment établir des lois qui ne dérivent ni de la volonté de l’Etat, ni d’un absolu. C’est à travers l’expérience et la raison qu’il faut y répondre. Comme l’écrivait Coke, la loi n’est « pas trouvée par la raison naturelle, mais par la raison artificielle ». La raison n’est ni infinie, ni immuable, comme Malebranche le pensait. Lippmann la considère comme un concept contingent, pragmatique, mais universel dans ses intentions.

Enfin, la dernière partie de La Cité libre s’intitule l’ « agenda du libéralisme ». Lippmann y développe sa conception du gouvernement libéral, qu’il voit comme celui du peuple par « la loi commune qui définit les droits et les obligations réciproques des parties ». Derrière cette définition, en apparence anodine, Lippmann entend résoudre le dilemme de Burke. L’Etat de Lippmann est fondé à légiférer partout, car tout est rapport et relation ; le problème qui se pose au gouvernement libéral est celui de savoir de quelle façon gouverner et légiférer. Il ne doit légiférer qu’au moyen de lois traitant de façon générale des rapports des hommes entre eux.

Si Lippmann affiche une sympathie relative pour le programme social de Roosevelt (impôt progressif, allocations chômage, régulations économiques type loi antitrust) et pour l’analyse keynésienne (investissement public, politique monétaire), il s’oppose en revanche fermement au collectivisme progressif, qu’il appelle aussi « collectivisme démocratique ». Il refuse d’abandonner le « principe de Jefferson » qui voulait ne donner de privilèges à personne. Il craint la fin de la généralité de la loi. Il reproche aux socialistes de vouloir « donner des privilèges à tout le monde ». Il fait siens les propos de Wilson, qui disait « je ne veux pas de philanthropie, je ne veux pas d’un gouvernement qui prenne soin de moi […] Nous voulons un gouvernement juste[27] ».

En conséquence, si Lippmann est favorable à l’expertise, il prend garde à ce que celle-ci ne sombre ni dans le planisme, ni dans le constructivisme. Le scientifique de Lippmann ne découvre pas les lois nécessaires de la nature, mais participe seulement à une tentative de rationalisation des choses, que les hommes peuvent accepter ou réfuter en se fondant sur une loi suprême de nature morale. Les experts ne sont qu’un élément d’un ensemble institutionnel de pouvoir et contre-pouvoir qui doit chercher à fabriquer du consentement. Anticipant les fondements de ce que sera le New Public Management britannique de la fin du XXe siècle, il se prononce pour une administration publique prenant la forme d’agences spécialisées, moins dangereuses pour les libertés qu’une grande fonction publique monolithique, et placées sous l’autorité d’un gouvernement qui devient dès lors une sorte d’instance d’appel.

[1] William James, Le Pragmatisme, trad. Nathalie Feron, Paris, Flammarion, 2007, pp 113-114.

[2] Cf. Alain Laurent, Le Libéralisme américain, Histoire d’un détournement, Les Belles Lettres, 2006.

[3] Pierre Bourdieu, « L’essence du néolibéralisme », Le Monde diplomatique, mars 1998, et, en contrepoint, Pascal Salin, « Le Néo-libéralisme, ça n’existe pas ! », site internet Catallaxia.org.

[4] Walter Lippmann, Le Public fantôme, op. cit.

[5] Le Public fantôme, op. cit., préface. Ce n’est pas un hasard si Lippmann écrit ceci à propos de Machiavel : « Un auteur violemment critiqué parce qu’il a pour la première fois utilisé un langage naturaliste dans un domaine jusqu’ici dominé par le surnaturel », Public Opinion, p. 168.

[6] Cf. Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir, Hachette, Pluriel, 1972 (première édition : Genève, 1945) : « Le plébiscite ne confierait aucune légitimité au tyran si la volonté générale n’avait été proclamée source suffisante de l’autorité. »

[7] « Quand on se souvient que le public est fait d’hommes très occupés qui consacrent environ une demi-heure par jour à la lecture de leur journal, ce n’est pas faire preuve de cruauté mais de simple prudence que de prévoir qu’ils ne pourront jamais rendre justice aux détails des affaires », in Le Public fantôme, op. cit.

[8] Le Public fantôme, op. cit.

[9] « Le rôle du public ne consiste pas à exprimer ses opinions, mais à s’aligner ou non derrière une proposition. Cela posé, il faut cesser de dire qu’un gouvernement démocratique peut être l’expression directe de la volonté du peuple. Il faut cesser de prétendre que le peuple gouverne. […] La volonté populaire ne dirige pas les affaires publiques en continu, elle se contente d’intervenir occasionnellement. », Le Public fantôme, op. cit., p. 81.

[10] Lorsque Lippmann parle d’économie au sens strict, c’est à cette époque pour faire siens les concepts de base de la macroéconomie keynésienne (politique budgétaire, politique monétaire, politique commerciale).

[11] W. Lippmann, La Cité libre, 1937, p. 7.

[12] Harold J. Laski, Democracy in Crisis, 1933, University of North Carolina Press.

[13] In W. Lippmann, The Good Society, With an Introduction by Gary Dean Best, Transaction Publishers, Re-issue 2004.

[14] Cela même si pour Lippmann le marché ne conduit pas nécessairement à l’harmonie naturelle des intérêts que Halévy définissait par cette heureuse formule. Pour Lippmann, comme pour Adam Smith, le marché offre seulement l’opportunité « négative » de pouvoir échapper à l’harmonisation artificielle des intérêts imposée par une autorité supérieure.

[15] La Cité libre, p. 223.

[16] Ses propos font écho à ceux de Louis Rougier, qui écrit dans les Mystiques économiques : « Le libéralisme constructeur, qui est le libéralisme véritable, ne permet par qu’on utilise la liberté pour tuer la liberté […] Le libéralisme manchestérien (celui du « laissez faire, laissez passer ») se pourrait comparer à un régime routier qui laisserait les automobiles circuler sans code de la route. Les encombrements, les embarras de circulation, les accidents, seraient innombrables… L’Etat socialiste est semblable à un régime de circulation où une autorité centrale fixerait impérativement à chacun quand il doit sortir sa voiture, où il doit se rendre et par quel chemin… L’Etat véritablement libéral est celui où les automobilistes sont libres d’aller où bon leur semble, mais en respectant le code de la route… »

[17] Alors que Keynes, partant du même constat, ne parvient pas à penser les solutions autrement qu’au sein de l’opposition entre ce que l’Etat peut ou ne peut pas faire, Lippmann entend dépasser ce dilemme et refuse l’existence de deux domaines, l’un régi par la loi de l’Etat et l’autre laissé à l’ « anarchie ».

[18] La Cité libre, p. 323. Pour Lippmann, le « dilemme de Burke » suppose que l’Etat doit ou bien intervenir, ou bien s’abstenir.

[19] Pound est rejoint en cela par d’autres juristes, en particulier Holmes et Brandeis, ou par des économistes, tels que Veblen, Ely ou Commons.

[20] La Cité libre, p. 404.

[21] Hannah Arendt, Essai sur la révolution, 1963, Gallimard, Essais.

[22] Cf. José Ortega Y Gasset, La Révolte des masses, Bibliothèque classique de la liberté, Les Belles Lettres, 2010.

[23] La Cité libre, p. 334 : « Aujourd’hui nous assistons au triomphe d’une hyper démocratie dans laquelle la masse agit directement sans loi, imposant ses inspirations et ses goûts au moyen de pressions matérielles ».

[24] Jane Marcet, Conversations on Political Economy 1816, Longman.

[25] Bastiat, Harmonies économiques, incontournables pour tout lecteur francophone, 1850, Guillaumin, Paris.

[26] La Cité libre, pp. 230-246.

[27] A.M. Schlesinger, L’Ere de Roosevelt, tome 1, Paris, Denoël, 1971, p. 36.

Laisser un commentaire

Créer un compte