Par Gérard Minart.

Un article de l’Institut Coppet

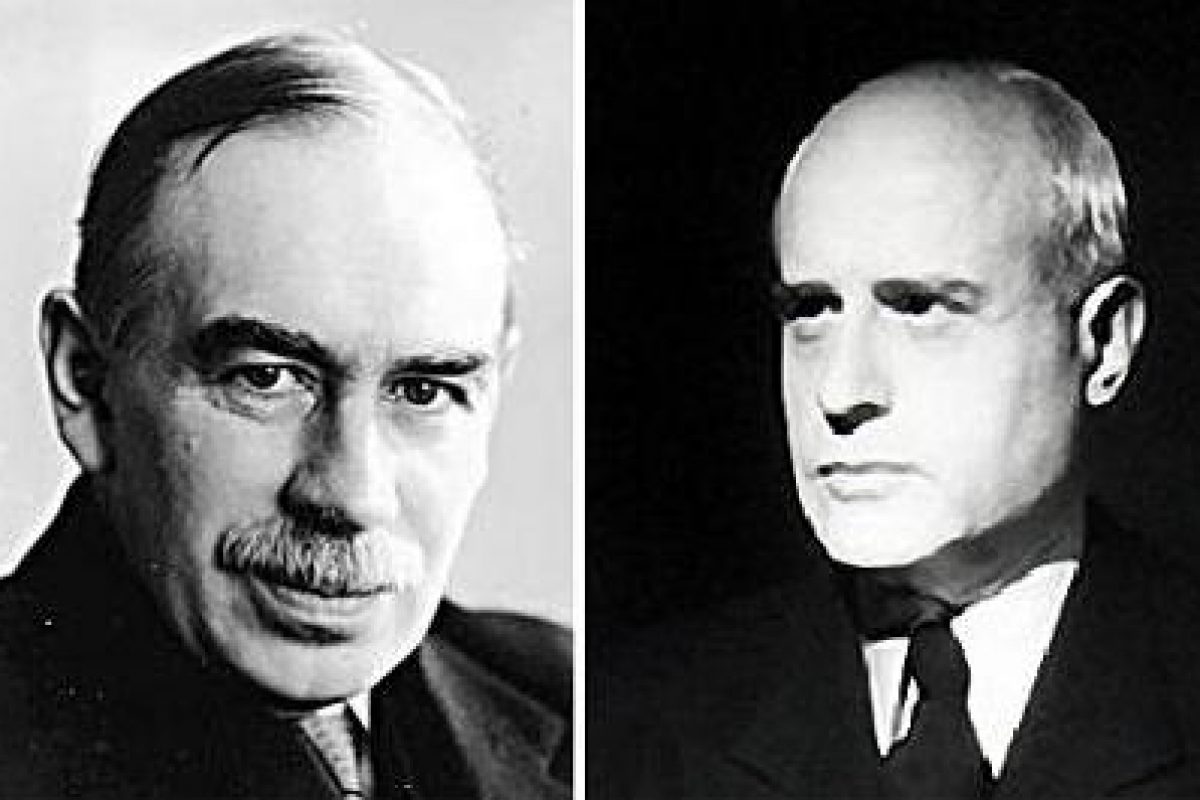

De tous les économistes libéraux qui ont vivement critiqué les idées de Keynes, Jacques Rueff est le premier à avoir affronté l’économiste anglais en un combat singulier, véritable duel intellectuel de grande qualité et de haute tenue, et cela bien avant la parution de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, le livre principal de Keynes.

De tous les économistes libéraux qui ont vivement critiqué les idées de Keynes, Jacques Rueff est le premier à avoir affronté l’économiste anglais en un combat singulier, véritable duel intellectuel de grande qualité et de haute tenue, et cela bien avant la parution de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, le livre principal de Keynes.

Cela se passait en juin 1929, à Genève, à l’époque où Rueff était attaché financier auprès de la Société des Nations, lors d’une confrontation entre les deux hommes qui eut lieu devant les étudiants de cette ville.

Quelques mois plus tôt, à propos des réparations que l’Allemagne devait payer aux pays vainqueurs de la Grande Guerre, Rueff avait publié dans la revue L’Information des 4, 7 et 8 novembre 1928 un article intitulé « Une erreur économique : l’organisation des transferts » 1

Le thème des transferts, autrement dit les conditions de technique monétaire suivant lesquelles l’Allemagne devait verser ses réparations, était un thème sensible, voire même polémique, et avait donné lieu à de nombreuses contestations.

C’est alors que Keynes, « qui n’était alors ni Sir ni Lord », comme le précise Rueff lui-même, entra dans le débat à partir d’un article dans la revue anglaise qu’il dirigeait, l’Economic Journal de mars 1929.

Ces divergences de jugement entre économistes sur une question qui était, derrière son caractère de théorie économique, d’une grande actualité n’avaient pas échappé au responsable de l’Université de Genève.

D’où son invitation à Rueff et à Keynes d’en débattre publiquement devant ses étudiants.

C’est ainsi que le 25 juin 1929, après s’être succédé pour exposer leurs idées personnelles dans deux conférences distinctes, les deux hommes se retrouvèrent face à face.

À l’époque, Keynes et Rueff jouissaient déjà d’une certaine notoriété.

Âgé de quarante-six ans, Keynes avait travaillé durant la Grande Guerre à la Trésorerie britannique et, à ce titre, avait fait partie de la délégation anglaise lors des négociations du Traité de Paix. En désaccord sur le montant des réparations à imposer à l’Allemagne, il avait démissionné avec éclat de cette délégation quelques jours seulement avant la signature officielle du Traité. Après quoi il avait exposé ses griefs dans son livre retentissant Les conséquences économiques de la paix, paru en France en 1920, ouvrage à la fois économique, politique et polémique qui avait fait retentir son nom au-delà des frontières du Royaume-Uni.

Quant à Rueff, âgé de trente-trois ans, il était connu surtout des milieux spécialisés pour ses travaux scientifiques sur les changes, les statistiques, le chômage ainsi que pour ses deux ouvrages, l’un sur les relations entre sciences physiques et sciences morales, l’autre sur les phénomènes monétaires. Mais on savait surtout qu’il avait œuvré en 1926 auprès de Raymond Poincaré à une stabilisation du franc qui avait été un remarquable succès.

C’est dire que l’Université de Genève ne s’était pas trompée sur la qualité des orateurs. Elle présentait ce jour-là à ses étudiants un plateau de choix.

Après ce débat à Genève sur la question des transferts, le contact entre Keynes et Rueff n’avait pas été rompu.

D’abord, en septembre 1929, quelques mois après leur confrontation, Keynes propose à Rueff « avec une délicate courtoisie » de publier son point de vue dans sa revue L’Economic journal.

Surtout, quelques mois plus tard, en avril 1930, Rueff étant nommé à l’ambassade de France à Londres, il en informe Keynes aussitôt son installation dans la capitale britannique :

« Le lendemain, raconte-t-il, il me disait son espoir et celui de Mme Keynes, l’illustre danseuse Lopokowa, de m’accueillir à leur table, dans le fameux appartement de Bloombury, dès leur retour de Cambridge, où le retenait son enseignement. À la rentrée d’octobre, il m’invita à prendre part aux dîners du Tuesday club […] À cette époque, Keynes, qui préparait le Treatise on Money, n’avait pas spécialement abordé le domaine du chômage2. »

Si, en 1930, Keynes n’a pas encore approfondi la question du chômage, ce n’est pas le cas de Rueff qui s’en est soucié dès 1925.

Le chômage, problème bien plus large et bien plus général que celui des transferts, bien plus préoccupant aussi en raison de son extension mondiale, surtout à partir de la crise de 1929, va devenir le nouveau terrain où vont s’affronter les deux économistes.

Et cela sous un double aspect, pratique et théorique, notamment après la parution en 1936 de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie de Keynes.

C’est sur ce terrain éminemment politique et social, et à partir de la critique implacable des thèses contenues dans cet ouvrage, que Rueff va s’affirmer avec éclat comme l’anti-Keynes.

Rueff a beaucoup étudié le chômage – ses causes, ses formes, son histoire, sa nature – dans la perspective constante d’y trouver des remèdes et, en conséquence, a beaucoup écrit sur ce qu’il nomme lui-même, un fléau :

« Je ne voudrais pas, souligne-t-il, qu’on m’accusât de parler légèrement du chômage. J’ai visité, pendant ma mission à Londres, plusieurs des régions ravagées par ce fléau. J’ai pu mesurer les terribles angoisses qu’il faisait peser sur les foyers de tous les travailleurs3. »

En vérité, c’est durant toute son existence que Rueff aura été obsédé par les drames du chômage. En veut-on un exemple ?

Sa première étude sur le sujet date de 1925 : il a vingt-neuf ans. Son dernier texte qui revient sur le même sujet est de 1976 – deux ans avant sa mort – il a soixante-dix ans. Ainsi, durant un demi-siècle, le chômage est resté au cœur de ses préoccupations, au même titre que les maladies de la monnaie comme l’inflation.

On peut déplorer que l’image laissée par Jacques Rueff dans la mémoire collective ait été trop colorée par les questions de théorie, de technique et de pratique monétaires dont il était, il est vrai, un grand spécialiste. Cet aspect a trop souvent masqué l’importance de ses autres travaux, entre autres sur le chômage. Sans compter que certains de ses adversaires avaient tout intérêt à l’immobiliser, pour ne pas dire à le réduire, dans la position simplificatrice du défenseur intransigeant de l’étalon-or.

Rappelons donc les études de Rueff sur le chômage :

La première date de 1925. Elle porte sur Les variations du chômage en Angleterre4.

La deuxième étude est une extension et un approfondissement de la première. Elle a comme titre L’assurance-chômage, cause du chômage permanent. Elle sera à l’origine d’un incident à la vénérable Chambre des Communes de Londres, car, traduite en anglais et publiée dans le Times, cette étude suscitera la colère de Miss Margaret Bondfield, à l’époque ministre du Travail d’un gouvernement travailliste5.

Le troisième texte nous transporte au cœur de l’opposition entre Rueff et Keynes. Il porte un titre particulièrement significatif Les erreurs de la théorie générale de Lord Keynes. Il paraît en 1947, soit cinq ans après la traduction en français de La théorie générale et un an après le décès de Keynes6.

La quatrième étude paraît en 1951 dans la Revue d’économie politique sous le titre Nouvelle discussion sur le chômage, les salaires et les prix. Elle s’adresse « aux hommes sincères » et vise à les convaincre « qu’on ne fait pas une politique sociale efficace en niant les réalités »7.

La dernière prise de position de Rueff paraît en 1976. Elle constitue un véritable réquisitoire contre la politique keynésienne et prend la forme très publique de deux articles dans le quotidien Le Monde où Rueff annonce La fin de l’ère keynésienne. Il s’agit d’une « analyse objective et indispensable » de « quatre décennies d’application du remède keynésien », un remède dont les conséquences indirectes ont été aussi graves que le mal qu’il voulait combattre8.

Signalons enfin pour être complet que Jacques Rueff, sous le titre Keynes et le spectre du chômage, a consacré un important chapitre de son autobiographie pour expliquer les raisons de son opposition aux thèses de Keynes9.

Pour bien comprendre la source, la nature et l’ampleur d’une telle opposition il importe de mettre face à face les idées de Rueff et celles de Keynes relativement au chômage vu sous l’angle de la théorie économique.

C’est d’abord dans le domaine de la théorie économique que réside la raison principale de leurs divergences.

C’est de là que découlent leurs analyses contraires.

C’est par là que s’explique leur incompatibilité radicale quant aux moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ce fléau.

La critique de fond que Rueff adresse à la politique keynésienne est de reposer « sur une théorie fausse »10.

Pour Jacques Rueff, le travail est un marché. Un marché de type walrasien où l’équilibre s’établit grâce au mécanisme des prix.

Sur un tel marché, l’offre de travail en provenance des travailleurs à la recherche d’un emploi se confronte à la demande de travail en provenance des chefs d’entreprise. Cette confrontation entre une offre et une demande a pour résultat, comme sur tout autre marché, de faire surgir un prix d’équilibre qui est le prix du travail, autrement dit le niveau des salaires à un moment donné, dans une situation donnée de l’offre et de la demande.

Soulignons au passage ce qui va de soi mais qu’il est toujours souhaitable de rappeler : cette loi d’équilibre issue de la théorie économique s’applique dans les sociétés libres, sur des marchés libres, avec des prix libres.

Il est évident que le prix du travail ainsi fixé est en relation étroite avec tous les autres prix. Il ne s’établit pas à l’intérieur d’une sorte de bulle qui serait déconnectée du reste de l’activité économique. En clair, le chef d’entreprise, quand il embauche du personnel, c’est-à-dire quand il demande le travail dont il a besoin, tient compte de ses propres coûts de production, qui reflètent le prix des différents facteurs qui lui sont indispensables pour produire, et tient compte aussi de ses prix de vente, lesquels reflètent la situation concrète de ses acheteurs et vont constituer le socle de son résultat d’exploitation.

Le prix du travail n’est donc qu’une partie d’un vaste ensemble dont les éléments agissent, interagissent et rétroagissent les uns sur le autres.

Dans ses premières études sur le chômage, Rueff avait rappelé que dans l’histoire économique passée, jusqu’à une certaine période, le chômage avait été considéré comme un accident temporaire lié au mouvement naturel des cycles économiques.

Dans la phase de dépression de ces cycles, la baisse concernait d’abord les prix sans affecter immédiatement le niveau des salaires. Du fait de ce décalage dans le temps, ce premier mouvement de récession – baisse de tous les prix mais maintien du niveau des salaires – avait pour conséquence d’augmenter le salaire réel.

Comme la théorie économique enseigne que toute hausse d’un prix spécifique par rapport à l’ensemble des autres prix diminue la demande et augmente l’offre de ce produit spécifique, la transcription de cette théorie sur le marché du travail se traduisait en ceci que la hausse du prix réel du travail par rapport à tous les autres prix avait pour conséquence de diminuer la demande de travail exprimée par les chefs d’entreprise et d’augmenter l’offre de travail en provenance des travailleurs.

Le chômage temporaire résultait de cette inadéquation entre prix réel du travail et niveau général des autres prix et un tel chômage disparaissait progressivement par ajustement des salaires au niveau abaissé des autres prix.

Rueff souligne que ce processus d’ajustement était de courte durée et n’empêchait nullement une hausse des salaires en fonction des gains de productivité.

À cette époque, sur le tableau de bord de l’activité économique, l’aiguille du chômage ne restait donc pas très longtemps dans la zone rouge : elle revenait rapidement à sa position d’équilibre, signe que le chômage avait été épongé par le retour de la cohérence entre l’évolution des salaires et l’évolution des prix.

Cette situation dura jusqu’à ce qu’apparaisse ce que Rueff devait nommer « le chômage anglais ».

Alors, l’aiguille du chômage bondit dans la zone rouge et y resta bloquée durablement, signe évident que le mécanisme naturel d’ajustement ne fonctionnait plus.

C’est ainsi qu’en août 1920, il y avait en Angleterre 120 000 chômeurs, deux mois plus tard 470 000, un an plus tard 2 170 000 et que de 1923 à 1930 le chômage anglais resta bloqué entre 1 015 000 et 2 600 000, sans jamais descendre au-dessous de ce niveau.

Le chômage permanent avait remplacé le chômage temporaire.

Que s’était-il passé pour que l’activité économique entrât dans une telle zone de turbulences ?

Ceci : la mise en application en 1920 d’une loi votée en 1911 créant une assurance chômage nommée « dole ».

« Depuis 1911, explique Rueff, il existe en Angleterre un système d’assurance chômage, qui donne aux ouvriers sans travail une indemnité connue sous le nom de dole. Ce système d’ailleurs n’a plus d’assurance que le nom, puisqu’il ne peut subsister que par les avances indéfiniment renouvelées de l’État. La conséquence d’un pareil régime a été d’établir un certain niveau minimum de salaire, à partir duquel l’ouvrier préfère toucher la dole plutôt que de travailler pour un salaire qui ne lui vaudrait qu’un excédent assez faible sur la somme qu’il reçoit comme chômeur. Il semble bien qu’au début de l’année 1923 les salaires qui suivaient en Angleterre la baisse des prix soient venus buter contre ce niveau d’équilibre. Ils se sont brusquement arrêtés dans leur chute et depuis ce moment ils ont pratiquement cessé de varier. En fait, d’ailleurs, le niveau des salaires est pratiquement celui qui résulte des contrats collectifs de travail ; mais il est évident que la stricte obédience à des contrats laissant subsister un nombre important de chômeurs n’aurait pu être maintenue sans subvention aux ouvriers sans travail. Ainsi, la dole a surtout pour effet d’assurer indéfiniment le maintien de la discipline syndicale. C’est elle qui est l’instrument essentiel de la stabilisation des salaires à un niveau entièrement indépendant du niveau des prix, c’est elle qui est, par-là, la cause du chômage permanent. »11

C’est cette affirmation qui avait été à l’origine de l’incident à la Chambre des communes.

Il va sans dire que la thèse de Rueff est étayée d’un grand nombre de tableaux, de diagrammes et de graphiques qui mettent en relation, trimestre après trimestre, les variations du chômage en fonction des variations du rapport salaires/prix.

Toutes ces constatations amènent Rueff à affirmer que le chômage ne diminuera en Angleterre qu’autant que diminuera le rapport de l’indice des salaires à l’indice des prix.

Le chômage permanent en Angleterre s’explique donc par un blocage du mécanisme des prix, blocage dû à un élément perturbateur extérieur au marché.

La théorie classique du marché de type walrasien où la liberté et le jeu des prix assurent et maintiennent les équilibres économiques est donc pour Rueff la grille d’analyse qui permet d’expliquer la situation anglaise.

Une telle explication par le mécanisme des prix et par la corrélation entre prix et salaire réel n’exclut nullement une politique sociale de lutte contre le chômage. Mais une telle politique devra s’appuyer sur une connaissance des faits, et non sur leur négation :

« Certains, insiste Rueff, ont voulu voir dans la corrélation que je mettais en lumière une invitation à la réduction des salaires. Mon propos était très différent. Je suis sensible, autant, sinon plus que tout autre, aux conséquences sociales et humaines du drame que constitue le chômage généralisé. C’est lui qu’il faut avant tout éviter. Pour cela, il est indispensable d’en connaître les causes. Mais celles-là connues, on peut et on doit s’attacher à éviter toute baisse du niveau général des prix qui, pour le niveau de salaire existant, serait génératrice de chômage ; on peut et on doit, notamment par une politique de crédit adéquate, porter au maximum la productivité dont dépend le niveau de salaires compatible avec le niveau des prix existant. En outre, ce niveau de salaires peut être augmenté par des transferts (assurances sociales, allocations-logement…) qui augmentent le pouvoir d’achat mais qui, pour que leur effet soit durable, doivent s’exercer dans le cadre d’un budget en équilibre12. »

L’analyse de Keynes et complètement différente.

Keynes a élaboré sa propre théorie de l’emploi.

C’est d’ailleurs en cela que réside ce que l’on a appelé La Révolution keynésienne.

Cette théorie est sur tous les points opposée à celle de Rueff.

Pour le comprendre il est nécessaire de présenter, même de manière schématique, les principaux éléments constitutifs de la théorie de l’emploi de Keynes.

D’abord signalons la différence de vocabulaire, laquelle traduit aussi une divergence d’approche : alors que Rueff se réfère à une théorie du marché du travail, Keynes élabore, selon ses propres termes, une théorie de l’emploi. Le terme d’emploi étant entendu ici dans un sens macroéconomique, comme seront entendus dans le même sens les autres éléments de l’économie politique de Keynes comme la demande, l’intérêt, la monnaie, la consommation, l’investissement, etc., tous termes qu’il conviendrait d’écrire avec une majuscule pour marquer la coloration spécifique que leur donne Keynes.

La théorie de l’emploi de Keynes repose sur une pièce centrale que l’intéressé nomme la demande effective.

La demande effective, dans l’esprit de Keynes, n’est pas la demande réelle mais une demande anticipée. Anticipée de telle sorte qu’elle serait en mesure d’offrir aux chefs d’entreprise, si elle se réalisait, le maximum de profits et aux travailleurs le maximum d’emplois. C’est une demande prévisionnelle, espérée, virtuelle, idéale – presque idyllique – bref, un objectif situé dans l’avenir mais vers lequel il faut tendre en permanence. La demande effective n’a rien de bien identifié ni de bien calibré sur un marché donné :

« La demande effective, écrit Keynes, est, en d’autres termes, la somme des dépenses de consommation et des dépenses d’investissement, telles que les entrepreneurs les prévoient, lorsqu’ils fixent le volume de l’emploi. La demande effective a la nature d’une commande ou d’une dépense et ne doit pas être confondue avec la demande potentielle qui intervient dans la loi de l’offre et de la demande. De plus elle est une demande attendue et c’est par là qu’elle se distingue du revenu13. »

La demande effective reposant sur les anticipations des chefs d’entreprise est donc une dynamique, non une statique. Un processus, non un état.

Il serait impropre de parler de l’état de la demande effective, il serait mieux approprié de parler de la perspective de la demande effective attendue.

Résumons : la demande effective selon Keynes est une demande espérée et non encore réalisée qui aurait pour effet de procurer le maximum de profits et le maximum d’emplois.

De quoi se compose cette demande effective ? Des deux éléments traditionnels : la consommation et l’investissement. Mais ici encore ces deux notions prennent dans l’économie politique de Keynes une connotation particulière.

Selon lui, consommation et investissement reposent essentiellement sur des facteurs psychologiques, lesquels motivent les décisions prises par les acteurs économiques de consommer et d’investir. C’est pourquoi Keynes parle de propension à consommer et de propension à investir, propension ayant ici le sens de tendance.

Voilà donc, brossé à grands traits, le monde de l’économie politique de Keynes. Monde nouveau, tout-à-fait différent du monde élaboré par les économistes dits Classiques.

Dans ce monde nouveau, c’est le chef d’entreprise qui va proposer du travail en fonction de l’idée qu’il se fait de sa demande effective. Travail doit être entendu plutôt au sens de postes de travail, et le salaire va s’établir en fonction de plusieurs considérations : la nature du poste de travail, l’état des contrats collectifs de la branche considérée, le poids des syndicats, etc.

Cette configuration n’a donc rien à voir avec un marché de type walrasien marqué par une confrontation fluide d’offres et de demandes de travail arbitrée par un prix d’équilibre. Le contexte keynésien est tout autre : c’est la demande effective, interprétée par le chef d’entreprise, qui fixe la nature et le volume de l’emploi proposé aux travailleurs.

La demande effective est la locomotive qui tire le convoi de l’emploi.

En cas de difficultés sur l’emploi, il faudra donc agir sur la demande effective. En clair, agir soit sur la propension à consommer, soit sur la propension à investir.

Et comme la propension à consommer est forcément individuelle, donc limitée par un ensemble de contraintes physiques, psychologiques, biologiques, la voie royale pour lutter contre le chômage sera donc d’agir fortement sur la propension à investir, car l’investissement peut être pour une large part décidé par des autorités publiques ou quasi publiques.

Et voici que s’ouvre alors toute grande la porte de l’économie aux interventions de l’État !

Monde de magicien, dénonce Rueff.

Magie de l’État tout-puissant, qui aurait pouvoir de transgresser les lois de l’équilibre économique.

Magie des grands travaux, qui auraient pouvoir de compenser les défaillances de la consommation privée.

Magie du déficit budgétaire, qui aurait pouvoir de procurer à l’État les ressources financières nécessaires s’il ne pouvait plus les obtenir par l’impôt ou l’emprunt.

Magie des politiques dites de « relance », qui auraient pouvoir de créer des emplois, de sauvegarder le pouvoir d’achat, de défendre les niveaux de vie.

Sauf qu’en majorant les salaires par rapport au niveau général des prix, de telles politiques auront pour effet de traiter le mal du chômage en l’aggravant.

Et ce sera la stagflation, autrement dit le mariage de la stagnation économique et de l’inflation monétaire.

Conclusion de Rueff :

« Il n’est de choix pour le gouvernement des sociétés humaines qu’entre deux solutions : laisser l’appareil productif s’adapter à la structure que, par le mouvement des prix, la volonté des consommateurs tend à lui imposer, ou adapter la volonté des consommateurs, par voie d’autorité, à la structure de l’appareil productif que l’on entend ne pas modifier. »

Cette opposition entre Rueff et Keynes avait été résumée par ce dernier dans une lettre au premier datée de mai 1932 :

« La différence entre nous, avait souligné Keynes, est que je crois que vous attendez que les structures s’ajustent d’elles-mêmes à l’ancienne organisation alors que, pour ma part, je désire ajuster les structures aux conditions nouvelles. Je pense que nous devons accepter comme un fait que les élasticités sur lesquelles vous comptez sont chimériques et que nous devons construire une machine qui puisse fonctionner sans s’appuyer sur elles14. »

« Construire une machine », c’est bien là l’expression adéquate de ce constructivisme que dénoncera aussi Hayek.

Dans le domaine précis de la lutte contre le chômage, la position de Keynes vise à prouver que le marché du travail ne possède pas en son sein de mécanisme régulateur propre et que, même dans l’hypothèse où on laisse les salaires suivre les prix à la baisse, le retour au plein emploi est loin d’être assuré. Dans ce cas, s’il y a équilibre, c’est un équilibre qualifié par Keynes de « sous-emploi ».

D’où la nécessité de l’intervention de l’État pour lutter contre cette situation de sous-emploi.

C’était toujours la fameuse opposition, en termes de théories économiques, entre matière économique « fluide » selon Rueff et matière économique « pâteuse » – nécessitant l’intervention de l’État pour être modifiée – selon Keynes15.

Une opposition qui n’a pas disparu, et que l’on rencontre toujours aujourd’hui.

Là encore, si l’on accorde crédit au vocabulaire, on constate que les discussions tournent toujours autour des mêmes mots, exprimant les mêmes réalités.

Quand on débat de nos jours autour de la flexibilité du marché du travail et des mesures nécessaires pour le rendre plus « fluide » on se retrouve de plain-pied dans le vocabulaire de Rueff contre Keynes. Par là on renoue, à partir de questions contemporaines, avec l’importance du mécanisme des prix sur un tel marché et la nécessité d’en éliminer les causes perturbatrices source de chômage.

Autre thème contemporain qui rejoint les écrits de Rueff : le débat sur « l’assistanat ».

En effet, la généralisation d’une allocation-chômage, si socialement justifiée soit-elle, entraîne toujours des conséquences comparables à celles de la « dole » anglaise, à savoir la réticence des travailleurs à reprendre un éventuel travail si le niveau de rémunération de cette nouvelle activité n’est pas nettement supérieur à l’allocation-chômage.

Il faut insister ici, en guise d’illustration contemporaine des thèses de Jacques Rueff, sur la volonté de l’Allemagne de rester longtemps sans salaire minimum, puis d’en créer un mais inférieur à celui de la France. De même qu’il convient d’insister sur la décision de la Suisse, prise par référendum récemment, de rejeter un salaire minimum élevé, vote motivé par la crainte du retour du chômage et par le refus de voir l’État s’immiscer dans les négociations salariales entre salariés et employeurs.

Cela ne prouve-t-il pas la persistance, dans le monde d’aujourd’hui, des analyses de Rueff sur le mécanisme des prix et sur les dangers des interventions intempestives de l’État dans l’activité économique, interventions qui rendent les adaptations impossibles ?

Ce que les économistes ont appelé la loi de Rueff, qui établit à la lumière de l’expérience une forte connexion entre taux de chômage et salaire réel, loi qui avait été vérifiée une première fois en Angleterre entre 1920 et 1930, puis une deuxième fois en France entre 1974 et 1994, fait un retour remarqué dans le monde d’aujourd’hui avec les débats sur le chômage.

Pour ceux qui s’intéressent de manière plus approfondie à l’héritage des idées de Rueff dans les écrits économiques contemporains sur le chômage, signalons l’importante contribution de Georges Prat, professeur à l’IPAG Business School, contribution présentée à un colloque sur Rueff organisé à Paris en mai 2013 sous le titre : Chômage, l’actualité de la loi de Rueff. Cette contribution est accessible, sous une forme très développée et très scientifique sur Internet avec un titre un peu différent : Rueff et l’analyse du chômage : quels héritages ?

Georges Prat passe en revue les principales études sur le chômage des économistes contemporains, qu’ils soient Français comme Maurice Allais, Christian Gomez, Patrick Artus, Pierre Cahuc, André Sylberberg ou étrangers comme Layard, Nickell, Jackman, pour n’en citer que quelques uns, et conclut que l’excès de salaire réel mis en relief par Rueff dès 1925 est un concept de type fil rouge, « car, ajoute-t-il, la pertinence de ce phénomène a été établie tant sur le plan théorique que sur le plan empirique par les théories et modèles explicatifs du chômage qui se sont succédé au cours du temps […] Ce fil rouge n’est guère très étonnant car le salaire réel est un prix déterminant simultanément les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles et le coût de production des entreprises. Ce caractère hybride confère au salaire réel une exceptionnelle importance sociale et humaine, et il semble naturel de constater son rôle crucial joué dans la détermination des offres et demandes de travail, et, partant, dans les théories cherchant à expliquer le chômage sans relâcher l’hypothèse d’agents rationnels. Encore faut-il ajouter que les facteurs conjoncturels et structurels du chômage évoqués par Rueff sont également présents dans bon nombre des analyses postérieures16. »

Du coup, beaucoup des thèmes abordés par Rueff dans ses écrits redeviennent d’actualité, entre autres les relations – plus exactement les contradictions – entre les enseignements de la théorie économique et les intentions de la législation sociale, entre le jeu du mécanisme des prix et les interventions de l’État, entre la rude vérité des faits et la générosité proclamée des intentions :

« On ne fait pas une politique sociale efficace en niant les réalités », avait écrit Rueff en 1951 à l’adresse de ceux qui contestaient ses analyses économiques au nom de la protection sociale.

Et d’ajouter :

« Il y a une immense différence entre la position de ceux qui veulent réellement l’amélioration du sort des hommes et de ceux qui se contentent de paraître la vouloir. Les premiers cherchent dans l’étude objective des faits les moyens de les maîtriser et de les faire servir à leurs fins. Les seconds demandent à leur ingéniosité d’esprit le moyen de croire et de faire croire que les faits sont ce que les puissants du jour souhaitent qu’ils soient. Les uns procurent des réalités, les autres des apparences17. »

Rigueur de l’étude objective des faits ou ingéniosité des solutions d’apparence, cette alternative, qui pourrait être appelée l’alternative de Rueff, est une nouvelle fois à l’ordre du jour, aujourd’hui, face au lancinant problème du chômage.

- Gérard Minart est l’auteur de Jacques Rueff : un libéral français, éditions Odile Jacob, janvier 2016, 368 pages.

Article initialement publié le 22 janvier 2016.

- Republié par Rueff dans son livre Le lancinant problème des balances de paiements, Paris, 1965 , Payot, p.95. ↩

- Jacques Rueff, Œuvres complètes, Paris, 1977, Plon, tome 1, De l’aube au crépuscule, Autobiographie, p.98. ↩

- Ibid. ↩

- Jacques Rueff, Les variations du chômage en Angleterre, dans la Revue Politique et Parlementaire, 10 décembre 1925, p.425 à 436. Cette étude a donné lieu à deux communications suivies d’un débat. D’abord à la Société d’économie politique (compte rendu dans Le Journal des Économistes du 15 décembre 1925, p.515 à 535), ensuite à la Société d’économie sociale (compte rendu dans La Réforme sociale de février 1926, p.49 à 73). Ces trois textes sont accessibles sur Internet. ↩

- L’assurance chômage, cause du chômage permanent, dans Revue d’économie politique, N°45, mars-avril 1931, article signé*** (accessible sur Internet). Cet article a donné lieu à communication à la Société d’économie politique le 5 mai 1931 ( compte rendu dans le Journal des Économistes du 15 mai 1931, également sur Internet). Article réédité chez Sirey sous forme de brochure avec une préface de Charles Rist. Publication d’extraits dans l’ouvrage Les fondements philosophiques des systèmes économiques, textes de Jacques Rueff et essais rédigés en son honneur, Paris, 1967, Payot, p.427. ↩

- Jacques Rueff, Les erreurs de la théorie générale de Lord Keynes, dans Revue d’Economie Politique, janvier-février 1947, P.5 à 33, repris dans le tome II des Œuvres complètes (théorie monétaire, volume 2). Repris également dans François Bourricaud et Pascal Salin, Présence de Jacques Rueff, Paris, Plon, 1989, p.317-345. ↩

- Jacques Rueff, Nouvelle discussion sur le chômage les salaires et les prix, dans Revue d’économie politique, 1951. Réédité en brochure par la librairie du Recueil Sirey. Des extraits ont été publiés dans Les fondements philosophiques des systèmeséconomiques, p. 439. ↩

- Jacques Rueff, La fin de l’ère keynésienne, journal Le Monde des 19 et des 20-21 février 1976. Aussi dans les Œuvres complètes, tome III, Politique économique, volume 1, p. 161-178 (Texte différent de celui du Monde). La première version de cette étude, qui portait comme titre L’ère keynésienne avait parue dans le Bulletin de l’Institut économique de Paris en novembre-décembre 1975. Cette version avait été soumise à la réunion de la Société du Mont Pèlerin qui s’était tenue à Paris en janvier 1976. ↩

- Jacques Rueff, Autobiographie, p.98. ↩

- La fin de l’ère keynésienne, Œuvres complètes, tome III, politique économique, 1. ↩

- Jacques Rueff, L’assurance-chômage, cause du chômage permanent, Revue d’économie politique, mars-avril 1931, p.222. ↩

- Autobiographie, op.cit., p.96. ↩

- Keynes, Théorie générale de l’emploi , de l’intérêt et de la monnaie, Paris, 1966, Payot, p.400. ↩

- Autobiographie, op.cit., p.105. ↩

- C’est Keynes lui-même qui, dans une lettre à Rueff, avait employé l’expression « pâteuse » pour qualifier la façon dont il concevait la « matière économique ». ↩

- Georges Prat, Rueff et l’analyse du chômage : quels héritages ? Sur Internet, p.35-36. ↩

- Jacques Rueff, Nouvelle discussion sur le chômage, les salaires et les prix, dans Les fondements philosophiques des systèmes économiques, op.cit., p.439 et 441. ↩

est-ce que quelqu’un a l’adresse mail de notre ami Filoche pour lui faire suivre l’article ?

Bonjour

En tant qu’économiste autodidacte libéral je ne epux que salué la sorie de ce livre .

J’ai étudier Keynes pour me rendre vite compte de ma conplète inédéquation à ses idées socialistes .

L’Etat providence et puisquoi encore !!!!

Je dirasi plutot l’Etat PATERNALISTE qui prend l’adulte pour un enfant incapable de se prendre en charge .

Libéral donc au contraire dès que possible dans l”enseignement RESPONSABILISER l’enfant .

De ce point de vue et assez étonnement le scoutisme est une des meilleures écoles .

Vive donc Baden Powell et Les Libéraux

La magie dont parlait J. Rueff me semble bien plus adapté au modèle walrassien qu’au modèle keynésien. Reprenons les critiques les plus connues.

(a) Ce modèle repose sur au moins trois hypothèses : (i) hypothèse d’objectivité, c’est à dire que l’individu fait ses choix uniquement en fonction de ses désirs et du prix fixé par le marché, il se fiche de ce que choisissent les autres ou ce qu’il pense qu’ils choisiront ; (ii) hypothèse de convexité des préférences, ce qui correspond à une saturation de la satisfaction ou encore à la décroissance de l’utilité marginale ; (iii) cette hypothèse rejoint l’hypothèse (i), elle suppose que les prix ne donnent des informations que sur l’état du marché (nombre d’acheteurs, quantité vendue) mais aucune information sur les marchandises elles-mêmes (par exemple leur qualité).

L’hypothèse (i) est contredite par l’existence de biens de Veblen, mais plus prosaïquement par l’existence de l’envie et de la jalousie chez les êtres humains.

L’hypothèse (ii) est contredite par l’existence de comportements excessifs type addictif, ou encore mettant en jeu l’obsession.

L’hypothèse (iii) est contredite par les travaux d’Akerlof notamment sur les voitures d’occasion. Dans ces travaux, il montre que les individus vont se fier aux prix pour juger de la qualité des voitures et donc ensuite faire leur choix. Cela signifie un phénomène d’auto-référence qui est souvent à la base d’un dysfonctionnement du marché, ou en tout cas de l’inexistence d’un équilibre.

(b) Le modèle walrassien, pour avoir un intérêt, suppose l’existence d’un unique équilibre. Or le théorème de Sonnenschein montre que ce n’est pas possible de manière générale. Un corollaire est même que cet unique équilibre n’existe que s’il n’existe qu’un unique individu ou si les individus sont des clones !

(c) Le modèle walrassien suppose une stabilité de l’équilibre, c’est à dire que même s’il n’est jamais atteint, on reste autour, on a tendance à s’en approcher. Or l’équilibre walrassien est presque toujours instable (sauf pour un cas particulier justement s’il est déjà à l’équilibre). Cela se démontre via les matrices input-output de Léontief et le théorème de Perron-Frobenius.

(d) Traiter le travail comme un marchandise pose un vrai problème. Il suffit de réfléchir deux secondes pour s’en apercevoir. Si une entreprise constate que le prix des marchandises diminue en produira moins. Si on traite le travail comme une marchandise, cela signifie que si le salaire diminue un individu travaillera moins, ce qui permettra une embauche supplémentaire et donc une baisse du chômage. Sauf que dans la réalité, si vous baissez le salaire d’un individu celui-ci aura tendance à travailler davantage pour conserver son niveau de vie (et inversement lorsque vous augmentez le salaire d’un individu, celui-ci ne travaillera pas nécessairement davantage mais consacrera davantage de temps à ses loisirs). C’est un comportement tout ce qu’il y a de contraire à ce qui se passe dans la théorie walrassienne pour les marchandises !

(e) Le modèle de Walrass suppose que si il y a une demande inférieure à l’offre sur les biens de consommation, cela sera compensé par une demande supérieure à l’offre pour les biens de production. Or quelle entreprise va acheter des biens de production si elle constate une baisse de la demande pour ses biens ?

Walras c’est la continuité de Say. Or la fausseté de la loi de Say (lorsqu’on étudie nos économies modernes) a été maintes fois démontrée par des auteurs aussi divers que Marx, Schumpeter, Keynes, Minsky, Kalecki. Il est tant de l’abandonné, d’abandonner l’idéologie qui continue à s’y accrocher et regarder la réalité en face.

troll Sur le site de contrepoint Qui manifestement n’a pas bien digérer ses lectures après les fêtes car mélanger Keynes Schumpeter Marx et say en disant que c’est la même chose c’est assez remarquable

lui il a rien compris !

“la fausseté de la loi de Say (lorsqu’on étudie nos économies modernes) a été maintes fois démontrée par des auteurs aussi divers que Marx, Schumpeter, Keynes, Minsky, Kalecki” pas très crédible de citer Marx dont la valeur en ce qui concerne ses travaux sur l’économie est nul. Tout ce qui concerne Marx en matière économique a été démonté.

Keynes comme bcp de keynésiens qui l’ont suivi ont surtout mal compris la loi de Say. Lisez ceci: http://www.contrepoints.org/2011/01/26/12179-keynes-et-la-loi-des-debouches-de-say

Dire que la loi de say a été largement démonté, c’est aller un peu vite en besogne.

http://blog.turgot.org/index.php?post/Braun-Loi-de-Say

http://herve.dequengo.free.fr/Mises/PLL/PLL_5.htm

http://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2012/04/Lord-K-say.pdf

https://mises.org/library/keynes-vs-say

A lire « Say’s law and the Keynesian revolution » de Steven Kates.

A Rehabilitation of Say’s Law of William H. Hutt: thttps://drive.google.com/file/d/0B1aCCGYQwN2AeWMzMS1TLTZ0T1k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1aCCGYQwN2AeWMzMS1TLTZ0T1k/view?usp=sharing

Quels que soient les merites des deux theories, ce n’est pas vraiment une surprise que dans la pratique celle de Keynes ait prevalu. D’un cote, Rueff, Hayek et les liberaux proposent aux politiciens de ne rien faire et que les choses se resoudront seules et rapidement. De l’autre, Keynes leur offre des jouets: la perspective d’etre vus en train de s’agiter, de l’argent a distribuer et donc de l’influence a vendre et des clienteles a acheter. Comment imaginer qu’ils choisissent la premiere solution?

“”D’un cote, Rueff, Hayek et les liberaux proposent aux politiciens de ne rien faire et que les choses se resoudront seules et rapidement.”””

Concernant Rueff, vous êtes à côté de la plaque, car il était et fut toujours au coeur de l’action, ayant la confiance de De Gaulle et celle de son ministre Pinay.

La liquidation du franc Poincarré qui ne valait plus rien après la guerre et son remplacement, après une dévaluation de 20%, d’un Nouveau Franc (NF) appelé “lourd” valant 100 “anciens francs” est une oeuvre majeure qui permit le redécollage économique et le démarrage de cette partie brillante des “Trente Glorieuses” pendant laquelle la France se modernisa vitesse grand V dans tous les domaines avec également comme effet le plus grand brassage de populations provinciales vers les grandes métropoles que la france ait jamais connu de toute son Histoire, faisant apparaître la révolution industrielle du XIX° siècle comme de la roupie de sansonnet.

http://www.lopinion.fr/edition/economie/jacques-rueff-liberal-francais-96071

Il me semble que les deux approches ne soient pas si contradictoires. Une marchandise, avant d’être vendue, doit être produite. L’entrepreneur doit donc prévoir la demande, et avancer les fonds pour la production. S’il se trompe, il perdra de l’argent (ou ne maximisera pas son revenu).

L’équilibre dans le marché du travail dépend donc des prédictions des entrepreneurs. Aussi, toute nouvelle embauche doit faire face à une phase d’essai, où la productivité du travailleur n’est pas maximale. L’entrepreneur doit aussi prédire cette productivité, quand elle se produira, et la demande de ses produits à ce moment. C’est loin d’être facile, il peut se tromper.

La solution de Keynes, il me semble, revient à mentir à l’entrepreneur. Lui faire croire que la demande sera plus élevée qu’espéré, en lui facilitant le crédit par exemple. Il fait alors (possiblement) de mauvais investissements, ce qui réclame plus de travailleurs, et réduit le chomage (tout en maintenant les salaires). Cette méthode assure que l’entrepreneur ne se trompe pas dans l’autre sens, et sous estime la demande, ce qui provoquerait la récession. Cela augmente cependant grandement le risque de sur investissement, et en particulier de mauvais investissements.

Ce que j’en comprends, c’est qu’en filigrane, Keynes prend les entrepreneurs pour des imbéciles, et pense que lui (enfin l’état) serait mieux à même de faire ce travail. En ce sens, il nie leurs compétences, et s’approche du marxisme (qui lui nie totalement leur utilité). L’erreur des entrepreneurs est en effet observable par ces montées (temporaires) du chomage, où les entrepreneurs se sont collectivement trompés. L’une des difficultés, est que l’entrepreneur aimerait bien faire de bons investissements, mais il n’en voit pas. Les arroser d’argent ne leur permet pas de mieux les trouver. On créé donc un “banque d’investissement” qui va les aider. Bien évidemment, tout cela suppose que l’état est plus doué pour l’investissement que les entrepreneurs…