De nos jours, les historiens sont généralement un groupe timoré, réduisant la grande histoire de l’action humaine à une petite discipline académique anxieuse, dans laquelle les fonctions sont achetées par d’interminables volumes calculant de menus détails, comme la quantité de céréales qui fut consommée au XVe siècle par les Guatémaltèques.

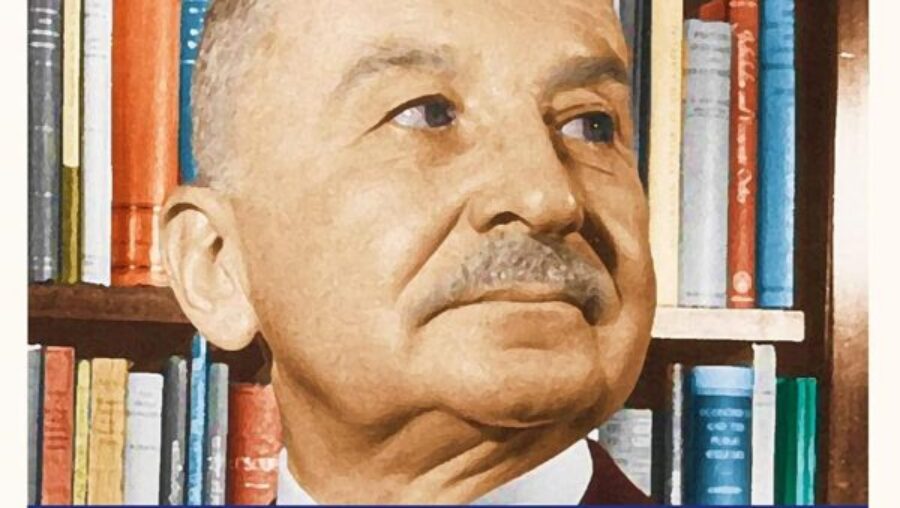

Il semble vain d’observer qu’il n’en a pas toujours été ainsi. En fait, même de mémoire vivante, il n’en a pas toujours été ainsi. La publication en anglais de l’ouvrage Le passé d’une illusion, Essai sur l’idée du communisme du XXe siècle, nous rappelle que François Furet, l’historien éminent de la Révolution française, est décédé en France il y a seulement deux ans, à 70 ans. Et Furet, comme son précurseur intellectuel Alexis de Tocqueville, était quelqu’un qui prenait l’histoire au sérieux – appréciant de manière franche et impartiale le passé afin de guider la façon par laquelle nous devrions vivre aujourd’hui.

Bien sûr, même de son propre temps – quand la plupart de ses pairs étaient des sur-spécialistes ou des historiens sociaux zélés, – Furet avait quelque chose d’un retour à la noble tradition historiographique du XIXe siècle, par l’accent qu’il mettait sur la politique et les forces personnelles et intellectuelles. Le Furet bourru, qui enseignait à la fois à l’École des Hautes Études en Sciences sociales à Paris et au Committee on Social Thought de l’Université de Chicago, tint seul pendant de nombreuses années, s’efforçant de modérer la fierté envers la Révolution française. Il devint la plus improbable des icônes culturelles. Son travail, qui l’a placé au centre du discours national français, est devenu l’une des forces les plus importantes de la réorientation de la compréhension moderne que la France avait d’elle-même.

Dans les années 1960 et 1970, les écoliers français étaient abreuvés par une hagiographie marxiste de la Révolution. Avant Furet, les événements de 1789 étaient présentés comme le choc inévitable des forces économiques : une bourgeoisie montante, rejetant l’ancien régime, qui était le sous-produit d’une société agricole. La violence totalitaire de la Terreur jacobine de 1793, par exemple, était considérée comme une tentative patriotique réalisée afin de sécuriser la souveraineté populaire par l’unification de l’État. L’interprétation de 1927 par l’historien Albert Mathiez était répétée dans les manuels scolaires depuis des décennies, projetant tout simplement la propagande soviétique sur la France de 1793 et justifiant les tactiques meurtrières du Comité de salut public de Robespierre comme une conséquence compréhensible de la guerre civile et étrangère.

Il a fallu à Furet beaucoup de courage pour faire face à ce catéchisme. Dans de nombreux volumes, notamment dans La Révolution française (co-écrit en 1964 avec Denis Richet), L’Interprétation de la Révolution française (1978) et Marx et la Révolution française(1986), il rejeta le déterminisme économique. La Révolution de 1789, a-t-il soutenu, pourrait avoir commencé par l’appel à un gouvernement représentatif, face à une monarchie de plus en plus décidée à consolider son pouvoir. Mais, en quatre ans, tout espoir d’une démocratie libérale fut brisé par la Terreur. Au contraire, malgré des réclamations historiographiques défectueuses, la Terreur ne fut une réponse ni à un conflit de classe (il n’y en avait aucun de ce type opposant les Jacobins aux autres révolutionnaires) ni à une agression externe (l’étape la plus violente s’est produite après le recul de la menace étrangère). Comme l’a suggéré Furet, la meilleure explication se trouve dans le travail de ces penseurs du XIXe siècle comme Tocqueville et Augustin Cochin – qui n’ont pas vu les jacobins comme des tyrans ordinaires, mais comme un nouveau type d’hommes, si épris de certains idéaux intellectuels qu’ils étaient prêts à sacrifier leurs compatriotes au nom de la régénération de l’humanité.

S’appuyant sur cette idée puissante, Furet a tourné son attention, dans son dernier ouvrage, Le passé d’une illusion, vers le puzzle historique fondamental du XXe siècle : l’attrait pour le communisme. Le livre devint un best-seller à sa parution en français en 1995, en partie parce que Furet démontrait qu’il comprenait l’attrait du communisme (il avait détenu la carte de membre du PCF jusqu’en 1956) et, pourtant, il parvenait aussi à comprendre combien il était difficile, à partir du point de vue des années 1990, de saisir pourquoi quiconque avait pu croire en cette idéologie meurtrière.

Mais tâchez de croire que tel fut le cas. Au paroxysme de l’illusion communiste, même ses opposants ne s’attendaient pas à ce qu’elle soit « effacée » (comme le dit Furet). Comme il le fit dans ses travaux sur la Révolution française, François Furet a rejeté l’explication de la lutte des classes. En utilisant plutôt un mélange de philosophie politique et d’histoire, Furet suggère que toutes les démocraties libérales sont sujettes à une méfiance étrange face aux résultats de la démocratie.

Les critiques du libéralisme classique – Jean-Jacques Rousseau étant le premier d’entre eux, – avaient averti que les individus créés par le libéralisme étaient des caractères purement économiques, détachés de toute communauté et du bien commun. Et, en effet, ce que le libéralisme affirme comme sa plus grande vertu – l’égalité de ces individus portés par l’intérêt personnel, et atomisés – est continuellement miné, alors que la concurrence de l’un face à l’autre conduit à des inégalités de propriété. Ainsi, pendant la Révolution française, les jacobins (qui ont commencé comme des partisans bourgeois de l’économie de marché) se sont retournés contre la nouvelle aristocratie de richesse et embrassèrent ce que Furet a lui-même décrit comme l’idée la plus puissante au sein de la démocratie moderne : l’idéal révolutionnaire.

Cet idéal est né d’une arrogance profonde au sujet de la toute-puissance de la volonté populaire et de l’illusion puissante selon laquelle l’homme pourrait créer un nouveau contrat social incarnant cet idéal de société. Mais cet idéal était aussi en proie à un profond doute sur lui-même – car si l’égalité démocratique produit toujours l’inégalité aristocratique, alors la nécessité d’une révolution est pour le moins discutable. Et l’interaction de ces deux éléments – l’arrogance révolutionnaire et le doute sur la révolution elle-même – a perpétué en France tout au long du XIXe siècle (comme le note François Furet dans son grand classique, La Révolution française).

Mais les destructions sans précédent de la Première Guerre mondiale, qui semblaient accuser les fondements moraux de la démocratie libérale, écrasèrent rapidement les doutes quant à la nécessité de la révolution ; et l’arrogance révolutionnaire moderne naquit de nouveau en 1917, dans le plus improbable des lieux : la Russie, la nation la plus arriérée d’Europe. En s’appropriant l’antécédent jacobin, les bolcheviks réclamèrent une analogie historique avec la Révolution française. La terreur de Lénine fut excusée ou même louée pour être la réincarnation de celle de Robespierre, et la promesse de Lénine d’un nouvel avenir pour l’humanité en Russie semblait être l’accomplissement de la promesse analogue de la Révolution française.

Affirmant à la fois être le développement scientifique le plus considérable et détenir le sens moral le plus élevé, le communisme, affirme Furet,

Est apparu unir la science et la morale – une combinaison miraculeuse de deux types de raisons tirées de deux univers différents. Convaincus qu’ils sont l’accomplissement des lois de l’histoire, les militants combattent aussi l’égoïsme du monde capitaliste, au nom de l’universalité de l’homme. Ils voilent leurs actes par un nouveau type de conscience, exalté comme une vertu civique […] Tous les communistes ont cru, ou croient encore, qu’ils expérimentent à l’avance la réconciliation de l’humanité avec elle-même.

Le sentiment antibourgeois et l’arrogance révolutionnaire qui ont généré la révolution russe ont également alimenté la montée de Mussolini et d’Hitler les décennies suivantes. Mais l’existence du fascisme et du nazisme, note François Furet, fut aussi fortuite pour le communisme que la Première Guerre mondiale. À la fin des années 1920, du fait de la volonté de Staline d’instaurer un « socialisme dans un seul pays » et des luttes contre Trotsky et les autres anciens héros de la Révolution, l’Union soviétique perdit beaucoup de son attrait en Europe occidentale. Affaibli sur le front intérieur, aussi bien par l’échec lamentable de la collectivisation que par les purges de millions de citoyens, Staline fut contraint de détourner l’attention par la menace extérieure : l’Union soviétique était le seul rempart contre le fascisme, et quiconque la critiquait était présumé offrir une aide à Hitler.

Avec l’anti-fascisme comme cause, l’Union soviétique était en mesure d’attirer l’aide dont elle avait besoin. En effet, la guerre civile espagnole offrit la preuve que les communistes étaient à l’avant-garde de la lutte contre les fascistes et, à travers des alliances de Front populaire avec la gauche d’Europe occidentale, des intellectuels non communistes ajoutèrent un prestige supplémentaire à la tyrannie de Staline. Même certains intellectuels catholiques romantiques trouvaient attrayante la vision stalinienne de la communauté. Le Congrès des écrivains pour la défense de la culture de 1935 – qui chantait les louanges de l’humanisme soviétique – mit en vedette des notables tels que Louis Aragon, André Malraux, André Gide, Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Aldous Huxley, et EM Forster.

Staline n’avait rien fait pour mériter les éloges de ces intellectuels ou les sacrifices des brigades internationales durant la guerre civile espagnole. Et ses actions ultérieures jetèrent rapidement le discrédit sur la cause communiste. Si les récits de procès fantoches et des exécutions de masse pouvaient être rejetés par les intellectuels occidentaux comme de la propagande fasciste, le traité de Staline avec Hitler en 1939 ne pouvait l’être. Cet événement dévoila Staline, véritable tyran issu d’une tradition russe ancienne, déterminé à regagner les territoires perdus par la Russie en 1918. La haine présumée du fascisme de Staline ouvrit la voie à un soutien pour Hitler ; les partis humiliés de la Troisième Internationale eurent du mal à expliquer pourquoi ils abandonnèrent soudain leur cri de ralliement anti-fasciste. Les doutes qui avaient gardé d’autres voyageurs à devenir communistes à part entière se répandirent, et beaucoup pensaient qu’ils avaient été dupés par Staline.

Mais l’histoire est venue une nouvelle fois à la rescousse de l’Union soviétique, avec l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale et la décision d’Hitler d’envahir la Russie. Staline n’était absolument pas préparé à combattre Hitler, après avoir purgé ses unités militaires d’élite dans les années 1930 et ayant ignoré des dizaines de mises en garde avant l’attaque imminente de l’Allemagne en 1941. Mais il a néanmoins récolté les bénéfices de la guerre. La défaite du fascisme a donné au marxisme-léninisme le monopole de l’esprit révolutionnaire qui avait commencé avec la Révolution française, et les victimes de la guerre apparurent comme les martyrs de la théologie marxiste de l’histoire. Avec la défaite d’Hitler, l’Union soviétique obtint une légitimité sans précédent en Occident. Les sacrifices du peuple russe aidèrent à absoudre aux yeux du monde les Soviétiques de leurs crimes. Le communisme, discrédité après le pacte germano-soviétique, naquit de nouveau, et l’admiration occidentale atteignit son apogée dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale.

Bien sûr, cette admiration n’était pas partagée par ceux qui, en Europe orientale, virent de plus en plus le communisme pour ce qu’il était : simplement un autre nom du commandement totalitaire de Staline. Alors, comment était-il possible que les intellectuels, à Paris et à Rome, se résolvent à nier la réalité de l’Europe, à nier le Goulag, à déclarer Staline le génie ayant compris la marche de l’histoire et à jurer que la science prolétarienne était en train de naître ?

La réponse réside, en partie, dans le malheur des intellectuels européens face à la Guerre froide grandissante entre l’Union soviétique et les États-Unis, qui préfigurait le propre déclin géostratégique de l’Europe. Face à leur influence allant s’amoindrissant, de nombreux intellectuels trouvèrent l’anti-américanisme plus aisé à accepter que l’anti-communisme. Encore meurtris par la guerre, les intellectuels de gauche étaient anti-fascistes, et non pas anti-communistes. Fidèles à Staline en raison de “sa” victoire sur le nazisme, ils confondirent l’anticommunisme américain, caricaturé comme maccarthysme, avec une forme de fascisme qu’ils considéraient comme latent dans la démocratie libérale.

Staline avait réussi à prolonger la puissance de l’idée révolutionnaire pour son propre bénéfice, mais l’ignorance délibérée de la gauche occidentale face au véritable caractère du stalinisme fut fortement ébranlée par le successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev. En dénonçant le culte de la personnalité de Staline et en réhabilitant les “nationalistes” communistes purgés par Staline durant ses dernières années, Khrouchtchev cherchait tout simplement à éliminer les excès du stalinisme, tout en maintenant fermement en place le système communiste. Mais ses efforts de réformes progressives, comme celles de Mikhaïl Gorbatchev plus de trois décennies plus tard, eurent des conséquences au-delà même de son propre entendement.

En permettant à l’intelligentsia de refaire surface, Khrouchtchev introduisit l’Occident à quelque chose qui lui était inconnu : l’intellectuel anticommuniste, notamment Alexandre Soljenitsyne. Et quand Khrouchtchev fut contraint d’agir de manière stalinienne, il manqua du prestige de Staline, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, pour le soutenir. Quand, par exemple, en 1956, les communistes hongrois ne furent plus en mesure de contrôler un soulèvement des travailleurs, il n’eut d’autre choix que de s’emparer du pays. Les actions de Khrouchtchev n’étaient pas sans rappeler les pires heures du stalinisme (y compris la prétention justifiant «l’aide fraternelle à la contre-révolution combattante de la classe ouvrière hongroise »). L’éradication de l’insurrection hongroise annihila la revendication communiste à la supériorité morale et, dans les années qui suivirent, la Gauche occidentale rejeta de plus en plus l’idée communiste incarnée par l’Union soviétique.

L’histoire que François Furet expose dans Le passé d’une illusion s’estompe de façon spectaculaire après l’insurrection hongroise, en consacrant seulement quarante de ses six cents pages aux trois dernières décennies de l’Union soviétique. Mais Furet parvient à mettre en évidence les paradoxes de l’effondrement de l’Union soviétique en 1989 : le communisme, qui prétendait être le verdict définitif de l’histoire, a été condamné à disparaître par celle-ci. Le communisme n’est plus l’avenir de la démocratie libérale qu’il avait affirmé être, qu’il aurait voulu remplir et remplacer.

Avec Le passé d’une illusion, François Furet nous a offert comme cadeau final une histoire à la fois complète et convaincante. Bien sûr, le livre contient quelques erreurs : Staline n’a pas soutenu avec ténacité les revendications de Tito à Trieste ; la brouille avec la Yougoslavie ne fut pas la première crise du communisme hors de Russie (après la Première Guerre mondiale, il y eut des coups d’État à Budapest ; en 1939, la tentative de prise de contrôle communiste en Finlande échoua). Alors aussi, Furet aurait pu renforcer son argumentation en se concentrant davantage sur le marxisme occidental hors de France, surtout en Italie.

Néanmoins, le livre offre un compte rendu exact et perspicace du passé illibéral de notre siècle. Et – avec son avertissement que la fin des Soviets ne signifie en rien que l’idéal révolutionnaire ne se manifestera jamais de nouveau dans la démocratie libérale – Le passé d’une illusion rappelle la façon par laquelle la discipline qu’est l’histoire devrait être utile, comment elle peut être encore utile entre les mains d’un maître courageux : être une appréciation franche et impartiale du passé, pour guider la façon par laquelle nous devrions vivre aujourd’hui.

Le Professeur Daniel J. Mahoney de l’Assumption College est mon guide indispensable pour comprendre Furet et de nombreux autres penseurs français contemporains. Je lui suis très reconnaissant de son aide pour l’élaboration de cet article.

Intéressant article sur François Furet. Je crois que l’on peut faire un parallèle entre les intellectuels communistes de l’après-guerre et les théoriciens de l’écologie politique actuellement, qui recrutent chez des gens qui ont me semble-t-il des structures mentales voisines, et dont la caractéristique est , selon les principes de Jean-Jacques Rousseau, “pour penser écartons d’abord les faits”.

Cela dit, il y a une grande illusion chez les intellectuels qui n’ont pas été formés au raisonnement scientifique, et c’est semble-t-il aussi le cas de François Furet, de croire que c’est l’homo politicus qui fit évoluer les sociétés. Or l’évolution des sociétés est bien plus déterminée par l’évolution des techniques, qui doit beaucoup plus à l’homo faber qu’à l’homo politicus, même si celui -ci peut accélérer ou retarder les mutations technologiques, selon sa culture.

Merci ! ces quelques lignes sont plus intéressantes que l’article en cause (qui reste à forte consonnance marxiste-léniniste), et plus proches de la réalité.

+1

“l’évolution des sociétés est bien plus déterminée par l’évolution des techniques, qui doit beaucoup plus à l’homo faber qu’à l’homo politicus”

Alors que la connaissance de l’histoire reste réservée à une minorité et que son interprétation est subjective et manipulée au cours des siècles, les techniques nous imprègnent et nous structurent. Les idéologies et utopies passent ; on reconstruit sans cesse la pensée et la vision du monde avec une mémoire très sélective de ce que fut le passé. En revanche il est impossible d’éradiquer au niveau mondial la connaissance technologique pour imposer une vision politique. Ne pouvant “réviser” ces réalités technologiques (et organisationnelles), les utopistes en sont réduit à rêver une technologie future qui confirmerait leur vision de la société : les méchants robots, les énergies miraculeuses, la disparition des matières premières, la destruction du monde à cause de la technologie …

@Pragmat, oui les techniques nous imprègnent et nous structurent. Mais la proportion de ceux qui comprennent et maîtrisent les techniques a diminué rapidement en une génération dans notre pays. Les énormes progrès de productivité permis par les progrès techniques et les combustibles fossiles ont permis un énorme développement d’activités où la connaissance de ces techniques n’est pas nécessaire, mais dont les acteurs sont maintenant démographiquement majoritaires. Combien, parmi ceux qui utilisent un téléphone mobile savent-ils comment çà fonctionne, comment et où c’est fabriqué. çà ne les intéresse d’ailleurs aucunement. Les professions non techniques par leur nombre, dominent politiquement les professions techniques, dont elles attendent qu’elles leurs fournissent fidèlement et sans discuter le pain et les jeux. Le vote à l’Assemblée nationale de la loi LTE , loi dont n’importe quel spécialiste de l’énergie, à moins d’être inféodé à la politique mainstream, peut voir l’absurdité, en est un parfait exemple. Le dénigrement systématique des experts en est un autre.

Deux graves inconvénients:

– l’absence de culture technique dans une grande majorité de la population empêche celle-ci d’avoir une vision de l’évolution de la société autrement que par les structures mentales qui ont prévalu avant le développement technique. En bref, il leur est difficile de sortir des schémas mentaux du Paléolithique, qui sont probablement des schémas génétiquement hérités, et qui n’ont pas eu encore le temps d’évoluer.

– Chaque enfant qui naît est un recommencement. S’il n’y a plus d’éducation aux techniques, on en restera éternellement aux raisonnements Paléolithiques.

Le nombre de gens qui dans notre pays s’enfuient quand on leur présente deux chiffres est devenu absolument impressionnant .

Commentaire tout aussi intéressant que les autres. Mais où voulez-vous en venir avec ça:

“Le nombre de gens qui dans notre pays s’enfuient quand on leur présente deux chiffres est devenu absolument impressionnant .”

Pouvez-vous expliciter?

@ Nomi, c’est juste une observation. Il est devenu pratiquement impossible, sauf avec des spécialistes, mais qui ne le sont généralement que d’une seule chose, de discuter de façon raisonnée sur tout problème requérant une connaissance scientifique et technique du sujet, qui obligatoirement passe par un maniement correct des chiffres et des concepts. Le résultat est que l’essentiel des comportements est maintenant de type instinctif. La réaction instinctive peut certes être très utile au niveau individuel, je dirais animal, mais n’avoir plus que l’instinct, c’est devenir socialement un robot manipulable par toutes les formes d’embrigadement.

Ok, c’est clair, et je partage entièrement votre avis. C’est l’émotionnel qui prévaut, puisque de toute façon c’est sur ce ressort que les pouvoirs appuient.

Il n’y a rien qu’un jeune Chinois éduqué ne puisse maitriser et reproduire. A elle seule, la Chine représente donc le temple du savoir technologique. Et quoi que fassent les politiciens, le commerce a toujours le dernier mot (y compris dans les pays communistes).

Si les structures mentales européennes plongent l’Europe dans l’abime, peu m’importe. Tant que mes enfants sont conscients des réalités et tirent leur épingle du jeu, cela ne me gène nullement que dans quelques décennies le monde appartienne à des gens aux yeux bridés : je ne reconnais que 2 groupes dignes d’intérêt : moi et l’espèce humaine. En tant que moi, j’ai bien sur une conscience d’intérêt de groupe pour la fRRRance, mais je n’est pas envie de perdre mon temps et mon énergie en me battant contre des moulins à vent (au propre et au figuré).

Je ne suis pas entièrement d’accord avec cette suprématie de l’hommo faber, du moins à l’échelle de temps d’une génération. L’homme politique a accumulé tellement de pouvoir dans nos sociétés qu’il peut perturber, gêner et grandement retarder les évolutions, à défaut de pouvoir les empêcher.

” avec son avertissement que la fin des Soviets ne signifie en rien que l’idéal révolutionnaire ne se manifestera jamais de nouveau dans la démocratie libérale ”

Après “illibéral” qui est vieux et pédant. Nous faire accroire que l’idée révolutionnaire est uniquement de gauche est aussi illusoire que d’utiliser “jamais” pour justifier d’un fait social.

Enfin avoir besoin de s’abriter derrière ” Le Professeur Daniel J. Mahoney ” sans autre commentaire, et, pourquoi, l’institutrice qui lui a appris à lire, etc.

« Quiconque … critiquait (l’URSS) était présumé offrir une aide à Hitler », et quiconque critique aujourd’hui le totalitarisme islamique est présumé voter FN ou flirter avec la droite putride. Islamophobie et reductio ad Hitlerum : ejusdem farinae. Deux cache-sexe pour une doxa criminogène.

Le communisme a séduit les intellectuels par défaut. Dans « Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme », Raymond Boudon a remarquablement analysé le terreau moralement et intellectuellement répréhensible et indéfendable de la diabolisation du libéralisme par la gauche.

Furet eut le mérite de l’honnêteté intellectuelle, une belle marque de courage, dans un monde universitaire phagocyté par la doxa marxisante, mais n’est pas allé au bout de son analyse, comme le lui suggérait Nolte, dans cet échange de huit lettres, publié en France sous le titre inepte de « Fascisme et communisme » par des éditeurs frileux, empêtrés dans leurs contradictions. Le titre allemand est infiniment plus éloquent : «Eine feindliche Nähe» qui peut se traduire par “De si proches ennemis” .

Furet resta campé au milieu du gué, incapable de faire le pas ultime, celui qui coûte: admettre, comme Nolte, qu’au royaume de l’abjection, le fascisme doit laisser la palme au communisme et bénéficie d’une très légère circonstance atténuante: Hitler n’a pas pratiqué l’escroquerie intellectuelle et morale; il a annoncé la couleur et tenu les engagements qu’il avait détaillés dans « Mein Kampf ».

En revanche, le communisme a exploité sans vergogne la crédulité et les bons sentiments des idiots utiles, si prisés ( et méprisés) par Lénine. La correspondance entre Marx et Engels est limpide à cet égard et expose éloquemment les termes de l’imposture, la fin justifiant les moyens.

Le communisme a facilement séduit et continue à séduire car il usurpe ce magistère moral qui lui sert de faire-valoir, et constitue encore aujourd’hui pour une grande partie de l’intelligentsia post soixante-huitarde le meilleur alibi de ses crimes.

Au contraire F. Furet ne trouve aucune circonstance atténuante au communisme. D’ailleurs, tout Le Passé d’une illusion a pour objet la manipulation consciente que les komintermiens ont exercé sur les intellectuels occidentaux.

Alors certes il ne dit pas aussi explicitement que J.-F. Revel que “le communisme, c’est le nazisme plus le mensonge” et garde peut-être une part d’acrimonie pour un idéal qui se serait fourvoyé, mais la condamnation n’en reste pas moins claire. D’autant plus que certaines pages ne font aucune part aux circonstances et montrent bien ce que le marxisme a de philosophiquement mesquin.

C’est dans “Fascisme et communisme”, non dans Le Passé, et en regard du premier, que Furet accorde un léger préjugé favorable au second. Il ne peut se résoudre à lui dénier une “supériorité morale” et sa fidélité pour sa passion de jeunesse semble l’emporter sur l’exigence de neutralité axiologique

“un nouveau type d’homme” et “la régénération de l’humanité”, ne sont-ce pas là ce que cherchent à imposer les “experts” auto-proclamés du climat et des bouleversements et avancées informatiques? Il faut franchement rester très vigilant pour pouvoir résister au formatage qui se profile au nom de la sauvegarde de la planète et de l’amélioration de l’homme.

Une pub montrait ce qui devrait arriver à ceux qui refusent de se soumettre à la doxa khmer verte: leur élimination brutale et sans procès. Le fascisme est plus vivant que jamais.