Par Aurélien Biteau.

Tout le monde a pris l’habitude, en montrant son intérêt à la vie politique de son pays, de prendre position dans les champs économique et social. On discute telle politique « économique », favorable ou non à la croissance, ou bien telle mesure « sociale », qui doit permettre d’attribuer une aide aux familles. D’ailleurs, plus directement encore, on parle de la « famille », ou bien de « l’entreprise ».

Tout le monde a pris l’habitude, en montrant son intérêt à la vie politique de son pays, de prendre position dans les champs économique et social. On discute telle politique « économique », favorable ou non à la croissance, ou bien telle mesure « sociale », qui doit permettre d’attribuer une aide aux familles. D’ailleurs, plus directement encore, on parle de la « famille », ou bien de « l’entreprise ».

Les débats que l’on peut avoir n’ont lieu qu’au sein de ces catégories : l’économique, le social. Libéraux, socialistes, conservateurs ou autres, nos oppositions ne s’affirment qu’à l’intérieur de l’économique et du social. On promeut chacun sa politique économique ou sa politique sociale. Mais on ne discute pas une chose qui est autrement plus fondamentale : la catégorie elle-même, l’économique et le social en soi.

Je voudrais, dans cet article, revenir sur ces notions d’économique et de social avec lesquelles les hommes modernes sont si habiles qu’ils nagent dedans sans pouvoir s’imaginer s’en affranchir. Pour eux, l’économique et le social ont toujours été : il y avait de l’économique et du social chez les Grecs, chez les Romains, chez les Francs, au Moyen-Âge et ainsi de suite jusqu’à notre époque. On peut faire une Histoire économique de l’Antiquité, ou encore une Histoire sociale du Moyen-Âge. On peut trouver des théories économiques chez Aristote, ou bien une idée de justice sociale chez Saint Thomas d’Aquin.

Et pourtant, ces ordres que l’on nomme l’économique et le social sont extrêmement récents au regard de l’Histoire. Ils n’existent pas avant le XVIIIe siècle. Le social prend sa consistance véritable et formelle vers la fin du XIXe siècle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est l’écologique qui a émergé peu à peu, et qui a pris une forme aussi certaine que ses deux prédécesseurs. Tout ceci n’est pas anodin.

Ces trois ordres, l’économique, le social et l’écologique sont aujourd’hui le guide ultime de la vie politique. Ils ont été regroupés tous les trois dans un schéma bien connu qui est celui du développement durable.

Le schéma du développement durable : la modernité réalisée

On connaît tous ce célèbre schéma censé représenter et justifier les préoccupations de l’intérêt public. Un développement durable s’atteint en concentrant ses efforts dans trois ordres que sont l’économique, le social et l’écologique. Je les mets dans cet ordre, car il s’agit de l’ordre chronologique de leur apparition historique.

Malgré le type de politique mis en place par les gouvernements au nom du développement durable, on ne peut pas contester que les libéraux, à l’instar de tous les mouvements politiques actuels, ont adopté sans difficulté ce schéma. Tout le monde prétend réfléchir dans ces trois champs : que faire (ou ne pas faire) pour l’économique, que faire pour le social, que faire pour l’écologique. Les libéraux ne sont pas avares en proposition.

Une telle unanimité de l’ensemble de tous les mouvements politiques qui peuvent exister aujourd’hui est aussi spectaculaire qu’étonnante : personne ne semble prendre conscience de cette formidable unanimité.

On me dira que ce n’est pas si étonnant : ces trois ordres représentent l’intégralité de l’intérêt public. On est obligé de discuter en leur sein, c’est une évidence. Aussi évident qu’on respire. Et pourtant ! Non seulement ces trois ordres sont extrêmement récents alors qu’on discute politique et intérêt public depuis que la philosophie est philosophie, mais en plus, il est aisé de voir d’autres types d’ordres qui pourraient très bien concerner l’intérêt public. Pourquoi pas le « scientifique » ? Ou plus simplement encore : le « juridique » ?

Pourquoi le « politique » lui-même n’existe pas en tant qu’ordre reconnu ? Pendant des siècles, on a pourtant discuté avec passion de la notion de souveraineté ! Aujourd’hui, cette discussion semble avoir disparu.

Il n’est donc pas vrai que les trois ordres que sont l’économique, le social et l’écologique sont une évidence, une simple reconnaissance du réel. Au contraire, le schéma du développement durable est un pur produit de la modernité, qui en dit long, non pas sur l’intérêt public en soi, mais sur l’homme moderne et son rapport à l’intérêt public.

Il est donc intéressant de revenir sur l’histoire de ces trois ordres afin de mieux les comprendre. Je compte me concentrer dans cet article sur l’économique et le social, pour ne pas traîner en longueur d’une part, et parce que l’écologique n’est pas fondamentalement différent dans son fonctionnement d’autre part.

L’économique : naissance progressive de l’État moderne

Au XVIIIe siècle apparaît une science nouvelle, l’économie politique. Nouvelle d’abord parce que son objet est nouveau : la richesse. Mais nouvelle surtout parce qu’elle est d’un genre totalement inédit. Jusqu’ici la science ne s’était intéressée qu’à la nature : physique, chimie, biologie, géographie, etc. L’étude de l’Homme était laissée à la disposition des philosophes, des grands récits historiques, de la littérature, de la religion.

Voilà qu’avec l’économie politique, la science investit l’humanité. L’Homme devient un objet d’étude scientifique, sur qui peut s’appliquer la prétention scientifique de connaissance stricte et sa méthode, à savoir l’examen et l’expérience. Ce changement de genre scientifique, ce passage d’une science de la nature à une science de l’Homme aura des répercussions fondamentales sur la société, l’Homme, et les veilles catégories philosophiques qu’avaient été la morale, la politique, la liberté, la justice. On y reviendra plus tard.

Concentrons nous un instant sur l’économie politique en tant que telle. Si tout le monde est capable de parler de l’économie à tout bout de champ, peu de monde est capable de la définir et surtout d’expliquer son origine. Que signifie « économie politique » pour nous qui avons fait disparaître l’adjectif « politique » ? Qu’a-t-elle de « politique », cette économie dont nous parlons sans fin ?

Jusqu’au XVIIIe siècle et l’apparition de l’économie politique, économie signifie gestion du foyer. Dans la Grèce antique par exemple, il n’existe pas de relations de droit entre les membres d’un foyer (comme un père et son fils) parce qu’il s’agit-là d’économie. C’est-à-dire non pas de création et de circulation de richesse, mais de gestion du foyer, dans lequel les membres sont trop proches, trop identiques (le fils est quelque chose du père) pour qu’il existe un droit véritable.

On voit quelle différence forte il existe entre cette définition de l’économie et la nôtre, alors que la première a traversé des siècles et des siècles. Qu’est-ce donc que l’économie politique ? C’est la gestion de la Cité comme d’un foyer.

L’économie politique est à l’origine une forte extension de sa définition à un ordre autrement plus vaste qui est la Cité elle-même. Ou plutôt la Nation, comme dans le célèbre livre d’Adam Smith. Dès le début de son existence, l’économie politique se lie donc naturellement à la notion de gouvernementalité : l’économie politique est un outil de gouvernement, elle s’adresse à celui qui gouverne la Nation, qui la gère. Rien d’étonnant que les Physiocrates écrivaient d’abord pour le pouvoir, de même que Smith dans De la Richesse des Nations.

Il faut prendre conscience à quel point dès sa naissance, l’économie politique n’a rien d’un socle fondateur de libération. Au contraire, elle s’affirme directement comme un outil de gouvernement. Elle ne vise aucunement à libérer les individus de l’emprise de l’État, elle vise au contraire à renforcer l’emprise de l’État sur la population à travers un mode de gouvernement autrement plus efficace.

L’État ne s’est pas affaibli avec la naissance de la science économique. Il s’est renforcé. La croissance qu’il avait obtenue depuis la fin du Moyen-Âge n’a pas freinée, elle a crû avec l’économie politique. On n’a pas vu disparaître l’État au XIXe siècle et au XXe siècle, on l’a vu au contraire se formaliser, se normaliser et croître encore et encore.

Revenons-en à cette catégorie qu’est l’économique. L’apport de la nouvelle économie politique est de démontrer que le « foyer » national est en réalité composé d’une multitude de foyers qui interagissent entre eux par intérêt et produisent par cette voie de la richesse. La richesse n’est pas dans les grandes manufactures créées par le pouvoir, elle est dans le marché des villages, où chacun cherche à vendre les meilleurs produits pour satisfaire son intérêt. Le marché n’est pas un simple lieu de survie, une activité secondaire non productrice de valeurs, il est au contraire un véritable moteur de la production et le lieu où la valeur prend tout son sens, bref, il est le moyen véritable de la création des richesses. Il faut donc laisser le marché fonctionner librement afin que l’État et le gouvernement en tirent les plus grands bénéfices, au lieu de le restreindre à un simple lieu de survie.

L’apparition de l’économique, la reconnaissance d’un ordre économique au sein de la société, d’un vaste réseau de production et d’échanges parmi les hommes, produit progressivement l’introduction d’une logique fortement normative au sein du gouvernement. On a vu que dès le départ, l’économie politique était un outil gouvernemental. Mais elle devient rapidement aussi un milieu dans lequel le gouvernement va chercher à croître : l’économique.

Ainsi l’économique justifie-t-il peu à peu des mutations au sein de l’ordre juridique : c’est la naissance du droit libéral, davantage protecteur de la propriété privée. C’est aussi une normalisation progressive via le droit commercial : différents types de sociétés font leur apparition. Ces sociétés deviennent à leur tour progressivement l’objet d’une science, la science de la gestion. Des normes comptables apparaissent. Des contrôles se mettent en place, à la fois vis-à-vis des entreprises, mais aussi vis-à-vis des salariés (livrets ouvriers, etc). L’usine adopte une architecture rationalisée en vue de la productivité, et une organisation hiérarchisée en vue du contrôle.

L’économique est une bénédiction pour le gouvernement. Il lui manquait jusqu’ici un objet véritable. La souveraineté le contraignait à suivre la loi naturelle. L’économique lui apporte une justification : souveraineté et gouvernementalité finissent même par se distinguer, au profit évident des gouvernements. Le peuple est souverain, mais le gouvernement mène le peuple.

Les libéraux peuvent bien dire : le XIXe siècle était une période où l’État était limité et l’humanité en a tiré de bons fruits. C’est être aveugle : cet État gouvernemental était un nouveau-né en train de croître, certainement pas un adulte capable de se responsabiliser. L’État actuel est une conséquence implacablement logique de l’État limité du XIXe siècle. Le XIXe siècle fut une période de découverte de la gouvernementalité, d’exploitation progressive de champs nouveaux de gouvernementalité dont l’économique fut le tout premier. Son exploitation progressive était irrémédiable, l’investissement de l’État dans l’intégralité de ce champ était une nécessité. Nous en tirerons les conclusions plus loin.

Le social : la disparition définitive du politique

Le social est un ordre étrange : on écrit abondamment sur lui, une science lui est consacrée (la sociologie), une quantité énorme de lois est produite en son nom, et pourtant, on n’est pas vraiment capable de le définir et de l’expliquer. Le social, ça existe, et puis c’est tout. On voit ce qui est social et on voit ce qui ne l’est pas.

Quelles sont les origines du social ? Quand a-t-on commencé à avoir des préoccupations sociales (c’est-à-dire non pas des préoccupations que nous, modernes, qualifions de sociales, mais des préoccupations formellement exprimées comme étant sociales) ? De quoi le social est-il le produit ?

Les ouvrages prenant ces questions au sérieux sont assez rares. On regrette le désert total et l’inintérêt des auteurs libéraux pour ces questions, car elles sont pourtant d’une grande importance dans la compréhension de l’État et du pouvoir. Mais Foucault et certains de ses successeurs sont des sources d’une grande utilité pour traiter ces questions, c’est donc sur la base de leur travaux qu’on s’appuiera.

En 1975, Michel Foucault publie Surveiller et punir, l’un de ses chefs-d’œuvre. Un livre que tout libéral instruit se doit de lire. Cet ouvrage aura des répercussions importantes en sciences sociales, et à sa suite, de nombreux auteurs utiliseront ses travaux pour investir des objets classiques des sciences sociales : c’est le cas de Jacques Donzelot qui publie en 1977 La Police des Familles. Cet ouvrage, plus que de traiter de la famille, établit une véritable histoire du social au cours du XIXe siècle. L’histoire du social devient même l’objet de son livre suivant : L’Invention du social : Essai sur le déclin des passions politiques, publié en 1984. Ces trois ouvrages serviront de référence dans ce qui va suivre.

Dans Surveiller et punir, Michel Foucault mettait en évidence la transformation capitale qui a lieu dans les rapports de pouvoir entre le XVIIIe et le XIXe siècle. En moins d’un siècle, le pouvoir, qui était jusqu’ici une manifestation brutale de la souveraineté sur les sujets qui osaient la contester ou lui déplaire, telle que le prouvent les châtiments et tortures abominables que devaient subir en public les criminels, se rationalise en prenant appui sur les sciences humaines naissantes en vue d’économiser les forces, de les contrôler et de les exploiter au mieux : en quelques décennies, les châtiments publics cèdent leur place à la prison, architecture organisée pour le contrôle et la rééducation, la remise à la norme des prisonniers, dans le secret des murs. Cette mutation ne frappe pas que la justice : l’école, l’hôpital, l’asile, la caserne sont tous concernés. On organise l’architecture de ces institutions en vue du contrôle des corps et des esprits, en vue de les orienter vers un but, une norme. L’hôpital n’est plus ce vaste hall dans lequel s’empilent les mourants, il devient cet ensemble de chambres individuelles, de cellules réparties en sections distinctes selon la maladie, ou selon l’avancement de la guérison, un ensemble de pièces où l’on contrôle et où l’on examine, chapeauté par une administration rigoureuse.

Ces mutations institutionnelles, ou pour être plus exacte, cette naissance des institutions, consacrées dans les théories sociales de la fin du XIXe siècle, sont le fruit d’une mutation de la logique du pouvoir, telle qu’exprimée plus haut. Moins asseoir sa souveraineté en la manifestant brutalement contre les corps des sujets réfractaires, que de gouverner par le contrôle et la normalisation des corps et esprits des hommes, devenus objets.

Cette nouvelle logique de gouvernement, qu’on a vu poindre dans le champ de l’économique, va donner naissance au social. Or, ce qu’il est capital de remarquer, c’est que cette logique de gouvernement (contrôle et normalisation) n’est pas un produit spécifique de l’État, mais d’abord de la société civile, comme le montre Jacques Donzelot dans La Police des Familles.

Si Foucault s’était restreint à la prison, la caserne, l’hôpital et l’école, Jacques Donzelot se préoccupe de ces mutations du pouvoir vis-à-vis de la famille. C’est dans ce champ qu’on trouverait prioritairement la naissance du social à proprement parler. L’idée de Jacques Donzelot est simple : entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, on est passé d’un gouvernement des familles à un gouvernement par la famille. De sujet qui se gouverne (au sens ancien de ce terme d’ailleurs), la famille est devenu un objet à gouverner. Finie la famille qui se gouverne par la voix du père, décidant des mariages et des métiers de ses enfants, finie même la famille royale souveraine du Royaume ! La famille moderne ne se gouverne plus, elle est gouvernée, devient un objet de gouvernement.

Comment naît ce gouvernement par la famille ? Pas par l’action de l’État. La fin du XVIIIe siècle connaît une épidémie très forte d’abandons d’enfants. Non pas que les familles n’aient pas spécialement les moyens de s’en occuper : c’est surtout une époque aux mœurs plutôt légères, où la religion et avec elle la famille traditionnelle tombent en désuétude. Le Marquis de Sade fut un extrême, mais ce n’est pas un hasard qu’il fût à cette période plutôt qu’à une autre. Apparaissent dans les villes et les villages une grandes quantités de tours d’abandons, dans lesquelles on peut déposer anonymement et en tout insouciance son enfant pour qu’ils soient entretenus par les frais publics.

Ce gaspillage financier s’accompagne d’un gaspillage des forces humaines. Ces abandons produisent autant de vagabonds qui rôdent en toute liberté à travers le pays. Si c’est un gaspillage pour l’État, ce n’est pourtant pas de lui qu’émerge progressivement ce que Donzelot appelle la police des familles. Police, non pas dans son sens actuel d’institution répressive, mais dans son sens originel de science du bonheur.

C’est la philanthropie qui donne naissance à cette police des familles et établit d’elle-même le modèle moderne de la famille. Plein de bonnes attentions, les philanthropes entreprennent de guider les familles vers la voie de l’hygiène et de la moralité. Sans rentrer dans les détails, ils vont peu à peu donner naissance au noyau familial (parents et enfants, et c’est tout), à la maison familiale (jusqu’ici, on dort où l’on veut, à l’atelier, les uns sur les autres), à la chambre parentale (où doit régner le secret de la reproduction), et à la mère de famille, pilier sur lequel reposent l’entretien et l’éducation des enfants. Le père voit son rôle diminuer complètement : il était le sujet de gouvernement de sa famille, il perd son rôle au profit des diverses associations philanthropiques. On insiste auprès des femmes pour qu’elles contrôlent leur mari : la femme devient le centre de la vie familiale, malgré le décalage avec le droit de l’époque. Un contrôle social se met en place pour vérifier la bonne hygiène des familles aidées : ce sont les prémices de l’assistance sociale qui chapeaute la famille. Tout ceci est mis en place dans un cadre associatif et non pas étatique. L’État y trouve son intérêt, mais la police des familles est un produit de la société civile elle-même.

C’est par la famille qu’apparaît donc ce tout nouveau champ du social, très fortement normalisateur et ne visant pas, là encore, à une libération de la famille, mais au contraire, à y asseoir une emprise forte. L’État s’y investit bien sûr rapidement : législation sur le travail des enfants, puis, vers la fin du XIXe siècle, naissance du tribunal pour enfants et de tout un tas de métiers voués au contrôle et à l’examen des familles. Entre parenthèses, il est amusant que nos conservateurs d’aujourd’hui prétendent défendre le modèle éternel de la famille traditionnelle quand ils ne font en fait que défendre une pure création du XIXe siècle et du progressisme bon teint qui a donné à l’État une emprise considérable, et définitive, sur la famille. C’est plus ou moins la même erreur que celle des libéraux à l’égard de l’État limité du XIXe siècle.

Au XXe siècle, l’économique et le social se rencontrent, et les lois s’empilent les unes sur les autres dans le croisement des deux champs. L’État-Providence est né.

Dans L’Invention du social, Donzelot explore une autre piste sur l’origine du social qui n’est pas contradictoire avec la précédente et qui au contraire explique clairement pourquoi l’État a pris la même route que la philanthropie. La Seconde République (1848-1852) a mis en évidence l’affrontement de deux conceptions distinctes de l’égalité. D’un côté, il ne saurait y avoir égalité de droit que par une égalité formelle permettant de maintenir la liberté (les libéraux, les conservateurs), de l’autre il n’y a d’égalité qu’avec des droits procurant des ressources réelles permettant de vivre et agir (les socialistes) : pas d’égalité dans la souveraineté sans égalité économique. Or avec la Seconde République se produit une mise en cause assez forte de l’État : la souveraineté ne lui appartient plus, puisqu’elle est au peuple. Mais s’il agit, il la remet en cause, tandis que s’il n’agit pas, il ne peut réaliser ces droits « réels » attendus par une partie de la population. À ce moment-là, l’État n’a plus aucune fondation sérieuse, tout le monde s’en prend à lui, les libéraux et les conservateurs comme les socialistes. Ambiance révolutionnaire bouillante. Il lui faut donc trouver une nouvelle source de légitimité au risque de se voir ou bien définitivement rayé de la carte, ou bien possédé par un dictateur (Napoléon III arrive à temps).

Cette nouvelle légitimité est apportée par les nouvelles théories sociales de la fin du XIXe siècle. D’abord par la sociologie, qui affirme que l’État est devenu dans la société moderne le tenant de la loi sociale, le ciment de la société. Puis par des théories politiques nouvelles telles que le solidarisme de Léon Bourgeois : tout individu naissant dans la société française reçoit le fruit du travail de tous les ancêtres de la France, il est donc fortement débiteur avant de pouvoir apporter le moindre crédit. D’où chacun a d’importants devoirs sociaux avant d’avoir des droits. Il est donc légitime que l’État, avec les démonstrations de la sociologie, organisent ces devoirs. Et investisse ainsi le social.

L’État ne discute plus de souveraineté, les citoyens non plus. Tout le monde sait que le peuple est souverain et nul ne viendrait remettre en cause l’action sociale de l’État parce que celle-ci, pour l’homme moderne, n’est pas du tout une remise en cause de la souveraineté. C’est un autre champ. Et voilà donc l’économique, le social et aujourd’hui l’écologique devenu les ordres de discussion de l’action de l’État. La politique à proprement parler a complètement disparu, paradoxalement, de la vie politique. La liberté et la souveraineté du peuple semblent comme éternelles parce que l’État n’y touche pas, il se concentre sur autre chose que le politique, sur son rôle apolitique, mais économique et social.

Conclusion : la dichotomie État/Société civile et le pouvoir

Ce tour succinct de l’économique et du social nous permet de prendre conscience que ces champs ne sont absolument pas neutres, et que les sciences humaines qui ont servi de terreau à leur développement ne le sont pas plus. Au contraire, elles nous apparaissent comme fortement orientées, connectées au pouvoir par le simple fait qu’elles considèrent l’Homme comme leur objet.

Le libéralisme, à cet égard, ne fait pas preuve de grande qualité critique. Au contraire, notre philosophie a appuyé ce développement d’un nouveau pouvoir fondé sur le contrôle, l’examen et la norme. Les libéraux ont été les producteurs, parmi d’autres, de l’État moderne. Bentham a inventé le Panoptique qui a eu tant de succès parmi les modernes et autant d’échecs dans ses résultats. Le socialisme a pris le relais parce qu’il est plus disposé à explorer les milieux économiques, sociaux, écologiques. Il donne une meilleure réalité à l’objet de la gouvernementalité, le libéralisme ne servant plus que de sauvegarde en cas de péril de l’État (libéralisation économique massive, mais certainement pas abandon de la politique économique, sociale, écologique).

Il faut cesser de ne considérer la liberté que d’un point de vue juridique. Le droit est un socle de la liberté, il n’est pas son fondateur ni son égal. Le droit lui-même ne peut pas être neutre. Le droit libéral des XVIIe et XVIIIe siècles est si idéaliste et normatif qu’on ne peut pas sainement le qualifier de « naturel », au contraire du droit classique réaliste.

De même la liberté et le pouvoir ne peuvent être représentés par un continuum dont les extrêmes sont l’État tout puissant d’un côté et la société civile totale de l’autre. Il n’y a rien de tel que des sociétés à 12% d’État et 88% de société civile, ou bien 70% d’État et 30% de société civile. Ce serait ne pas comprendre le pouvoir que de se représenter deux institutions opposées agissant l’une sur l’autre par la conquête d’un même terrain. L’État, s’il est une institution bien délimitée par le droit, n’est pas entièrement l’État moderne tel qu’il faut se le représenter. Le pouvoir s’enchevêtre entre ce que nous appelons État et société civile. L’un justifie l’existence de l’autre. La société civile a fait naître le social, elle a produit des objets à gouverner (la famille, les fous, les enfants, les criminels, etc), tandis que l’État a réalisé cette gouvernementalité au dépens de la souveraineté. Le couple État/Société civile n’est pas une opposition éternelle entre deux universaux clairement définis, non, il est un produit unique résultant de la modernité et des transformations dans les rapports de pouvoir.

Il n’y a pas à choisir ou la société civile ou l’État, il y a à choisir ou la liberté ou le pouvoir en prenant garde quant à ce dernier aux différents genres de réalisations qu’il peut investir. Faire disparaître l’État comme le souhaitent les anarcho-capitalistes, ce n’est pas augmenter la liberté au dépens du pouvoir, c’est conserver des rapports de pouvoir strictement identiques se manifestant davantage dans la société civile que dans l’État, et risquer de voir l’État se reproduire à nouveau.

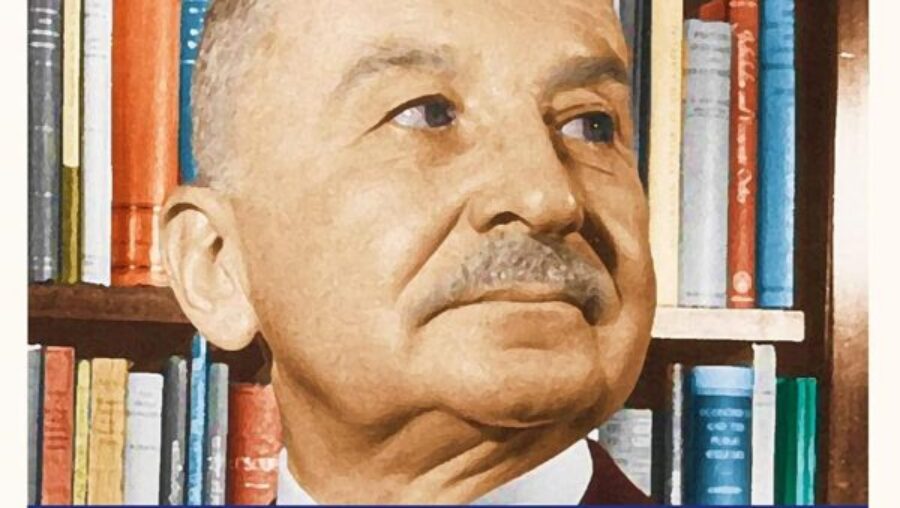

Il me faut donc dire en conclusion que ce qui importe vraiment, quand on veut la liberté, ce n’est pas tellement de connaître l’État, mais le pouvoir, comme a pu le faire Bertrand de Jouvenel dans Du Pouvoir. Un champ encore pourtant assez peu exploré par les auteurs libéraux.

Laisser un commentaire

Créer un compte