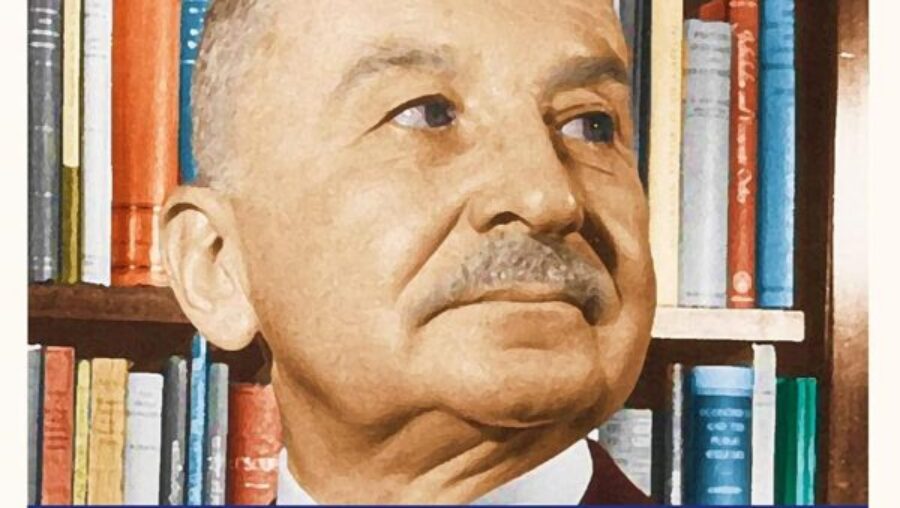

Par Jacques Marseille.

Colonisation et capitalisme français ont-ils jamais fait bon ménage ? Comment la métropole a-t-elle pu se remettre si facilement des effets de la décolonisation ? La logique et la mythologie de « Y’a bon Banania » avaient-elles leurs chances face aux « cartiérismes » ?

Jacques Marseille répond, et sur le fond, en résumant ici les meilleures conclusions de sa thèse toute fraîche. De chiffres et de tableaux sûrs, émergent les temps historiques contradictoires de notre décolonisation, quand l’économique ignore le politique et le mental. Un douloureux divorce que de Gaulle enfin prononcera.

Article paru initialement dans Vingtième Siècle. Revue d’histoire. N°4, octobre 1984. pp. 39-48.

Article paru initialement dans Vingtième Siècle. Revue d’histoire. N°4, octobre 1984. pp. 39-48.

Dans les années 1950, l’empire colonial apparaissait comme l’un des principaux piliers de la puissance économique française.

Jamais les liens tissés entre la métropole et ses dépendances n’avaient semblé aussi fermes. Jamais, disait-on, la France n’avait eu autant besoin de marchés protégés pour assurer sa croissance et le maintien de sa place dans le monde.

En 1957, le directeur des Affaires économiques au ministère de la France d’outre-mer, Pierre Moussa, pouvait ainsi écrire :

«… On peut estimer que 500 000 Français environ résidant en métropole (dont 300 000 au titre de l’industrie) tirent directement ou à peu près directement leurs revenus du commerce entre la métropole et les pays d’outre-mer : un ménage sur 28, en métropole, vit donc grâce à l’existence d’un ensemble français (on estime qu’il y a 14 millions de ménages environ).

L’importance du débouché mutuel est donc considérable. Chacun des partenaires, métropole d’une part, pays d’outre-mer d’autre part, doit une partie importante de son activité aux commandes de l’autre partenaire »1.

Or, dans la décennie qui suivit les indépendances, jamais la croissance du capitalisme français n’a été aussi vigoureuse et ses transformations structurelles aussi rapides. Amputée d’une zone coloniale privilégiée qui absorbait, dans les années 1950, de 35 à 42 % de ses exportations totales et assurait de 25 à 30 % de ses approvisionnements, la France ne semblait subir aucun dommage. Bien plus, la décolonisation semblait l’une des conditions et l’accompagnement logique de sa modernisation.

C’est cette constatation qui mérite réflexion. On peut se demander à quoi ont « servi » les colonies, quelle fonction elles ont assumée dans la croissance et les transformations structurelles du capitalisme français ?

Élément moteur ou élément frein de cette dynamique ?

Pour répondre à cette question2, il est nécessaire d’embrasser le fait colonial dans sa longue durée.

Dans les années 1880, la conquête des colonies s’inscrivait dans une phase de plafonnement de la croissance. Dans les années 1930, le blocage durable de l’activité économique suscitait un repli commercial prononcé de la France sur son empire colonial. Dans les années 1950, la décolonisation accompagnait une phase de mutation et de croissance rapides. Quelle place a tenue le marché colonial au cours de ces phases alternées de la croissance économique ? A-t-il freiné les reculs ou stimulé les avancées ?

Mythes et réalités du bilan colonial

Dans un premier temps, nous avons radiographié sous différents angles les relations commerciales et financières entre la France et son empire :

- croissance et composition des échanges de marchandises ;

- volume et périodisation de l’exportation des capitaux privés à destination des colonies ;

- volume, périodisation et nature des investissements publics ;

- liens entre exportations de capitaux et de marchandises ;

- évolution des taux de profit des sociétés coloniales.

Ces pistes statistiques nous conduisent à réviser la périodisation classique de l’histoire de la colonisation française.

Ces pistes statistiques nous conduisent à réviser la périodisation classique de l’histoire de la colonisation française.

Selon elle, jusqu’en 1914, l’exploitation économique de l’empire aurait été un mythe plus qu’une réalité. Ne représentant que 10 % du commerce total de la France et un peu moins du dixième des exportations de capitaux, l’empire n’aurait été qu’une affaire de second ordre satisfaisant les ambitions des militaires et les appétits de quelques mercantis.

Entre les deux guerres, l’empire serait devenu une base de repli stratégique qui aurait amorti le choc de la crise des années 1930. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’empire serait enfin passé au rang de terre d’élection des grandes sociétés. D’où les craintes devant le processus de décolonisation pour les uns et l’assurance pour les autres que les grands groupes financiers auraient été violemment hostiles au processus de décolonisation. Mais alors se repose, de façon aussi obsédante, la question de savoir comment la France aurait pu se remettre si facilement et si rapidement d’un tel divorce ?

La périodisation que nous proposons est de nature à expliquer ce paradoxe.

Fondée sur une analyse sectorielle du commerce extérieur de la France avec son empire et sur une série (patiemment reconstituée pour toutes les années) des émissions d’actions et d’obligations de 469 sociétés coloniales cotées en Bourse, elle revalorise singulièrement la période antérieure à la première guerre mondiale.

Avant 1914, loin d’être une affaire médiocre, l’empire occupe déjà une place de premier choix dans l’expansion de la France au-dehors.

Troisième partenaire commercial, juste derrière l’Allemagne, l’empire absorbe, à la veille de la première guerre mondiale, 67,6 % des exportations de sucres raffinés, 46, 1 % de celles de tissus de coton, 56 % de celles de rails, 73 % de celles de locomotives, 80 % de celles de constructions métalliques. Deuxième ou troisième fournisseur de la métropole, l’empire lui fournit, toujours avant la première guerre mondiale, 56,7 % de ses importations de vins, 85,3 % de celles de riz, 34,8 % de celles de phosphates. Il apporte une contribution décisive à l’importation de matières premières agricoles qui représentent à cette date plus de 20 % des importations totales de la France. Troisième placement extérieur de la France après la Russie et l’Amérique latine, l’empire assure d’autre part aux entreprises qui ont eu le flair de s’y intéresser des taux de profits particulièrement élevés.

En 1929, à la veille de la grande crise, l’intérêt économique de l’empire s’est encore renforcé. Il est alors devenu le premier partenaire commercial de la France et le premier actif financier extérieur, poursuivant en cela les tendances antérieures. C’est pourtant à partir des années 1930 que se multiplient les critiques ou les réserves à l’encontre d’une politique de « mise en valeur » accusée de conforter des rentes de situation sclérosantes pour l’appareil productif français.

C’est qu’en fait la place grandissante qu’occupait l’empire au niveau des chiffres globaux masquait des évolutions structurelles autrement importantes. Au cours des années 1930-1960, le marché colonial était accaparé par des branches dont le poids dans la valeur ajoutée industrielle et les exportations totales de la France déclinait (l’industrie cotonnière, par exemple). Les branches ascendantes (comme les industries métallurgiques et chimiques), en revanche, qui avaient profité du débouché colonial avant la première guerre mondiale, semblaient désormais se désintéresser d’un marché qui ne leur avait servi d’appoint qu’aux périodes d’essoufflement de la croissance.

On retrouvait cette évolution au niveau des actifs des sociétés coloniales dont l’érosion, à partir des années 1930, semblait signaler une retraite de l’investissement privé qui laissait aux capitaux publics le soin d’assurer la solvabilité des pays d’outre-mer, c’est-à-dire d’équilibrer par des transferts de capitaux une balance des paiements courants de plus en plus déficitaire.

Jusqu’en 1930, le marché colonial assurait le débouché qu’exigeaient les branches alors motrices de la croissance, industries textile et alimentaire notamment. À partir des années 1930 en revanche, en assurant la survie de branches désormais déclinantes, il semblait entraver l’émergence de nouveaux secteurs. Le paradoxe est qu’au moment où l’empire apparaissait comme le champ privilégié d’expansion du capitalisme français, il devenait en même temps et contradictoirement un rappel encombrant de son passé.

Reste à savoir toutefois si cette « réalité » statistique a été « perçue » par les milieux d’affaires concernés et par les pouvoirs publics chargés de mettre en œuvre la politique de mise en valeur.

Les stratégies des milieux d’affaires

Cette réalité a été effectivement perçue à partir des années 1930.

C’est en effet à partir de cette date que s’affrontent de manière très vive les différentes fractions du capitalisme français intéressées à la mise en valeur de l’empire.

Exaspérés par la crise, les débats qui opposent les milieux d’affaires lors des conférences économiques, des entrevues ministérielles, des commissions parlementaires, sont l’occasion d’un véritable déballage précieux qui révèle trois types de stratégies autour desquelles se nouent les alliances et se consomment les ruptures.

La première, héritée du Pacte colonial et des doctrines mercantilistes, appelle de ses vœux un renforcement de ce qu’on nomme à l’époque l’autarchie impériale. Pour ses partisans, industriels cotonniers en première ligne, constructeurs d’automobiles et sidérurgistes, milieux agricoles et coloniaux pour une partie d’entre eux, il s’agit de créer une zone protégée dans laquelle se développeront les productions complémentaires : matières premières pour l’empire, produits fabriqués pour la métropole.

La seconde, héritière des courants libéraux du XIXe siècle, rassemble soyeux lyonnais, industriels lainiers, milieux d’affaires marseillais et agriculteurs concurrencés par les importations coloniales. Elle réclame la suppression des entraves douanières, l’abaissement des prix artificiellement élevés et le retour aux principes ricardiens d’une division internationale du travail fondée sur une saine concurrence. Son plus éminent porte-parole sera, en 1931-1932, Edmond Giscard d’Estaing.

La troisième, singulièrement anticipatrice, souhaite rompre au contraire avec ces

principes. Pour Paul Bernard, dirigeant de sociétés coloniales, qui en est l’initiateur, il faut industrialiser l’empire, développer le marché intérieur des colonies et déplacer les centres de production. Au cœur de la crise des années 1930, on retrouve donc les termes d’un choix fort contemporain : protectionnisme ou redéploiement.

Trente années de confrontations et de tensions ne modifieront toutefois pas le statu quo ante. La fraction du patronat qui avait proposé dès la fin des années 1930 une stratégie de mise en valeur originale et progressiste dans la mesure où elle devait s’accompagner d’une plus grande autonomie pour les pays colonisés et d’une croissance impulsée par une industrialisation autocentrée, n’avait pas été en mesure d’imposer par ses propres forces sa volonté au patronat des branches déclinantes dont la survie était en grande partie liée au maintien d’un débouché colonial protégé.

Pour triompher, il lui fallait passer par le canal des pouvoirs publics. L’impuissance du patronat à présenter une stratégie commune de mise en valeur laissait à ces derniers un pouvoir d’arbitrage considérable. Notre étude des stratégies de mise en valeur nous amenait en dernier ressort à une grande interrogation : qu’en est-il de la nature de l’État ?

Les hésitations de la puissance publique

Contrairement à ce que supposaient les premiers théoriciens marxistes de l’impérialisme3, la domination politique directe de l’État colonisateur ne présentait pas les plus grandes commodités pour les intérêts privés. C’est que les rouages de l’instance politique s’avéraient plus complexes qu’ils ne le pensaient.

La lecture des archives privées4révèle en effet l’insatisfaction des milieux d’affaires contraints de multiplier les rendez-vous et les correspondances pour tenter de faire prévaloir leurs intérêts. Elle nous a révélé aussi le rôle primordial d’une administration peu docile et souvent même hostile à ceux qu’elle considérait comme de vulgaires commerçants aux préoccupations bassement mercantiles.

C’est plus particulièrement sous le régime de Vichy qu’allaient s’esquisser les grandes lignes d’une nouvelle politique économique coloniale. Convaincus qu’au lendemain de la guerre la France ne pourrait rester à l’écart de la compétition internationale, comme les autarchistes en avaient caressé l’espoir au cours des années 1930, gagnés aux notions d’efficacité et de compétitivité, les responsables politiques de Vichy dénonçaient les méthodes d’exploitation archaïques qui avaient jusque-là présidé à la mise en valeur des colonies. Pour ces techniciens de l’économie, la nostalgie d’une France impériale maintenant sa place dans le monde grâce aux ressources de ses colonies était éclipsée par l’espoir d’une France dynamique où l’initiative privée serait contrôlée, coordonnée et dirigée par l’État.

Rencontrant les vœux de certains milieux d’affaires saisis par le complexe hollandais, c’est-à-dire par l’idée que le développement des pays d’outre-mer était financièrement coûteux et qu’il gênait par les surcharges de prix qu’il imposait l’expansion de la France sur les marchés étrangers, un mouvement « moderniste » contribuait à saper les défenses essentiellement politiques dressées depuis la crise des années 1930 par les autarchistes et les coloniaux.

Les étapes d’un divorce

II faudra toutefois attendre la fin des années 1950 pour voir triompher le mouvement moderniste. C’est que l’histoire économique n’est pas toute l’histoire et le drame de la décolonisation en est une démonstration cruelle dans la mesure où notre recherche nous amène à penser qu’il fut précisément le produit de temps historiques contradictoires.

De 1880 à 1930, si l’opinion et les forces politiques restent indifférentes à l’empire, le monde des affaires, lui, en a rapidement saisi l’intérêt. Au cours de cette période, l’impérialisme vit en harmonie avec le capitalisme français dont il est un des éléments régulateurs. À partir de la grande crise, en revanche, s’amorce une procédure de divorce, empoisonnée par le croisement des temps historiques. Au moment où la désaffection de certains milieux d’affaires et de certains responsables publics commence à se manifester, et que se multiplient les critiques à l’égard d’une politique économique coloniale accusée d’isoler et de scléroser l’économie française, l’empire entre de plain-pied dans la conscience des Français. Au sein de la gauche, particulièrement, la dénonciation du colonialisme devient un fait minoritaire ou pour le moins ambigu, le droit au divorce ne signifiant pas l’obligation de divorcer, selon la fameuse formule lancée en décembre 1937 par Maurice Thorez. L’action persévérante menée par le Parti colonial, l’Exposition de 1931 visitée par 33 millions de personnes, la géographie coloniale des manuels scolaires, l’image du « négrillon » gentil, fidèle et naïf, la virile propagande des films coloniaux campant les héros du bled, ont persuadé les Français que la colonisation affirmait le génie civilisateur de la France.

Tous les sondages réalisés dans les années 1950 révèlent une opinion baignant dans un optimisme irréaliste. Que ce soit pour l’Indochine ou plus tard pour l’Algérie, les Français n’imaginent pas que puissent être remis en cause les liens politiques qui reliaient ces territoires à la métropole. Au début de 1956, 49 % des Français estiment encore que l’Algérie doit garder son statut de département français, 25 % seulement acceptant un lien moins étroit.

On assiste ainsi à ce douloureux croisement. C’est une certaine gauche contaminée par l’idéologie coloniale qui refuse, selon l’expression même de Jules Moch, en 1944 à Alger, que « la reine Makoko puisse renverser le gouvernement français » 5. C’est une certaine droite, précocement gagnée aux impératifs d’efficacité, qui finit par souhaiter divorcer d’un empire dont elle ne veut plus supporter la charge.

Pour réconcilier l’économique et le politique, il fallait finalement briser les institutions de la période antérieure dont avaient tant joué les branches déclinantes, unifier l’instance politique dont la division avait gelé la « mise en valeur » de l’empire, transférer le pouvoir des notables locaux et des élus à la haute administration, créer les conditions politiques et sociales de la modernisation économique. C’est l’arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle qui permettra finalement la « réconciliation » de ces temps historiques. Dans la conjoncture de l’époque, lui seul sans doute pouvait brader l’empire sans être accusé de brader la France. Lui seul pouvait déclarer « la décolonisation est notre intérêt et, par conséquent, notre politique »

—

Sur le web – texte sous licence CC BY SA

- P. Moussa, Les chances économiques de la communauté franco-africaine, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1957, p. 62. ↩

- Cet article est le résumé de ma thèse de doctorat d’État, Empire colonial et capitalisme français (années 1880-années 1950), histoire d’un divorce, soutenue le 5 mai 1984 à l’Université de Paris 1, à paraître en octobre 1984 aux éditions Albin Michel. ↩

- 3. Nous pensons bien évidemment d’abord au plus célèbre d’entre eux, Lénine, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme (essai de vulgarisation), 1917, Paris, Éditions sociales, 1 ↩

- En particulier les papiers privés de Paul Reynaud (AN

74 AP), Marius Moutet (AN S.OM 28 AP), Pierre Arnoult (AN 329 AP), et les archives en cours de classement du Comité central de la France d’outre-mer (ANSOM). ↩ - C.-R. Ageron, «Novation et immobilisme de la politique française vis-à-vis de Poutre-mer dans les premières années de la IVe République », communication au Colloque sur « La France en voie de modernisation », Paris, Fond ↩

Bastiat avait déjà dénoncé le mythe colonial

Les pauvres francais se sont toujours fait arnaqué par leur classe dirigeante pour des mythes tels que, la monarchie, la république, la démocratie, le colonialisme, l’immigration, les services publics … Et non seulement les générations passent et ne remettent pas en question cet héritage de mensonge, mais en plus, une grande partie des francais est confuse et croit au fond d’elle même que c’est à cause des immigrés que la France est dans la merde … ceux qui assument cet argument vont voter FN, et ceux qui ne l’assument pas se prennent pour des gens de gauche, pour assimiler ces immigrées et se mentent toute leur vie … c’est mon point de vue sur le FN et lesgens de gauches (les vrais racistes)

dans les grand mythes , vous avez oublié le principale : la religion …

Je dirai que c’est l’anti religion qui prime aujourd’hui comme mythe

” à la saint-george , sème ton orge … “

http://histoirerevisitee.over-blog.com/

http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/mon-blog/2014/11/-les-empires-coloniaux-%C3%A9taient-ils-rentables-.html