Par Jan Krepelka.

La pensée du libéral lausannois Benjamin Constant (1767-1830) s’avère plus que jamais d’actualité. À l’heure où les droits de l’homme semblent soit méprisés, soit vidés de leur substance en étant mis sur un pied d’égalité avec des faux droits qui les contredisent, soit remplacés par des anti-concepts qui les annihilent, tentons de nous remémorer son brillant exposé des droits individuels :

La pensée du libéral lausannois Benjamin Constant (1767-1830) s’avère plus que jamais d’actualité. À l’heure où les droits de l’homme semblent soit méprisés, soit vidés de leur substance en étant mis sur un pied d’égalité avec des faux droits qui les contredisent, soit remplacés par des anti-concepts qui les annihilent, tentons de nous remémorer son brillant exposé des droits individuels :

“Les individus ont des droits, et [que] ces droits sont indépendants de l’autorité sociale, qui ne peut leur porter atteinte sans se rendre coupable d’usurpation.”

Deux siècles plus tard, le libéralisme est toujours plus objet de falsifications. Les concepts mêmes de droit, tolérance ou même libéralisme deviennent corrompus, transformés en anti-concepts, pouvant désormais signifier tout et son contraire.

De la liberté des anciens…

Il en va ainsi également du mot “liberté”, dont les différents sens sont déjà passés en revue par Benjamin Constant dans son célèbre De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Si la notion de liberté était déjà confuse à son époque, elle l’est d’autant plus aujourd’hui, au point que la dichotomie qu’il propose apparaît comme difficile à cerner de notre point de vue actuel, comme si elle n’était pas vraiment pertinente.

En réalité, elle l’est tout à fait, mais il faut comprendre que ce que Benjamin Constant appelle “moderne” désigne l’Âge des lumières, la Renaissance, autrement dit son époque à lui. Et si nous ne nous retrouvons plus dans sa distinction, alors c’est que, à choix, nous sommes revenus en arrière à l’époque qu’il appelle ancienne, ou alors, que nous sommes non plus à l’époque moderne, mais post-moderne.

Mais qu’entend-il par libertés des anciens et des modernes ?

Par liberté des anciens, il faut en réalité comprendre pouvoir politique… Le pouvoir de prendre directement des décisions politiques affectant l’ensemble de la société. C’est une liberté dans le sens que c’est une liberté d’action, mais c’est surtout un pouvoir sur autrui. C’est la “liberté” de passer sa journée à tenir de grands discours, débattre, et décider du sort d’autrui, sans contribuer à l’activité productive et créative de l’humanité – et prétendre que cela serait plus “noble” que l’activité manuelle ou intellectuelle créative des producteurs, artisans, marchands, artistes et entrepreneurs.

… à celle des modernes…

“Je m’intéresse à la politique pour qu’un jour je n’aie plus à m’intéresser à la politique.” — Ayn Rand.

Quant à celle des modernes, voici la véritable liberté : celle des droits individuels, la liberté de ne pas subir de contrainte, la liberté de faire ce qu’on veut – mais uniquement avec ce qui est à nous, soit la liberté individuelle avec la liberté des autres individus comme seule limite.

Mais cette liberté individuelle, c’est aussi celle de ne pas avoir à se préoccuper de politique, de pouvoir se consacrer librement aux activités productives qui sont propres et chères à chacun.

Sa dichotomie peut donc être formulée de manière plus simple : le “pouvoir politique” ou la “liberté de la politique”, “freedom from politics”, notion utilisée notamment par Hannah Arendt.

Cette liberté “de” la politique a deux sens : d’une part, être libre des interventions politiques, et d’autre part, être libre des préoccupations politiques, de l’activité politique elle-même. C’est donc un rejet, par exemple, du vote obligatoire (une obligation certes anodine en comparaison de l’activité politique obligatoire des Athéniens, telle que relatée par Constant et Arendt !), mais c’est aussi et surtout un rejet de l’obligation d’être concerné par la politique.

Ainsi, dans un monde idéal, on n’aurait ni l’obligation de s’intéresser à la politique, ni le besoin de le faire afin d’éviter qu’elle ne s’intéresse à nous. Cette nécessité de s’intéresser à la politique alors même qu’on en rejette le principe a d’ailleurs été constatée, déjà, par Lysander Spooner (1808-1887) :

“Comme l’impôt est rendu obligatoire pour tous, qu’ils votent ou non, une large part de ceux qui votent le font sans aucun doute pour éviter que leur propre argent ne soit utilisé contre eux ; alors que, en fait, ils se seraient volontiers abstenus de voter, s’ils eussent pu ainsi échapper ne serait-ce qu’à l’impôt, sans parler de toutes les autres usurpations et tyrannies du gouvernement. Prendre le bien d’un homme sans son consentement, puis déduire son consentement du fait qu’il tente, en votant, d’empêcher que ce même bien ne soit utilisé pour lui nuire, voilà une preuve très insuffisante de son consentement à la Constitution. En vérité, ce n’est pas une preuve du tout. Et comme nous n’avons pas de moyens légaux de déterminer qui sont les individus spécifiques – s’il s’en trouve – étant disposés à payer des impôts en contrepartie du droit de vote, nous ne pouvons avoir aucune certitude que le moindre individu donné consente à être imposé en contrepartie du droit de vote ; ou, par conséquent, consente à soutenir la Constitution.’ — Lysander Spooner, No Treason.

Mais c’est aussi et surtout un rejet de l’influence des décisions politiques sur nos vies : c’est Le droit d’ignorer l’État de Herbert Spencer.

La liberté, donc, en tant que liberté de la politique : être libre de toute coercition, que ce soit l’obligation de s’occuper de politique, ou l’obligation d’en subir les atteintes. Moderne, elle l’est certainement : le libéralisme moderne est bel et bien anti-politique ; c’est le Against Politics de Anthony de Jasay, ou encore le Death of politics de Karl Hess.

Alors que la “liberté” des Anciens impliquait de soumettre tous les agissements au Collectif, la liberté des modernes, au contraire, implique la tolérance, le véritable opposé de la politique : accepter la richesse de la diversité des décisions individuelles, et non chercher à convertir tout le monde au même mode de vie par la force après décision “démocratique”.

… à celle des post-modernes…

“Pour les grands apôtres de la liberté politique, être libre cela avait voulu dire être libre de toute coercition, de tout arbitraire exercé par autrui, être dégagé des liens qui obligeaient l’homme à obéir aux ordres de son supérieur. Mais la nouvelle liberté consistait à être libre de tout besoin, libre de l’obligation des circonstances qui limitent inévitablement, encore qu’inégalement, la possibilité de choix de chacun de nous.” — Friedrich Hayek, The Road to Serfdom.

Malheureusement, l’oubli graduel de cette distinction essentielle entre pouvoir coercitif et liberté tolérante fait que la liberté est de plus en plus prise pour une simple “liberté d’action inconditionnelle”. Les désirs capricieux des uns et des autres deviennent confondus avec une source de droit, et les constructivistes redécouvrent la planification politique comme occupation à plein temps.

Malheureusement, l’oubli graduel de cette distinction essentielle entre pouvoir coercitif et liberté tolérante fait que la liberté est de plus en plus prise pour une simple “liberté d’action inconditionnelle”. Les désirs capricieux des uns et des autres deviennent confondus avec une source de droit, et les constructivistes redécouvrent la planification politique comme occupation à plein temps.

La réalité, et ses contraintes, deviennent inacceptables, et les valeurs qu’elles impliquent sont dénoncées. On en arrive au relativisme : tout se vaut, tout n’est que question d’opinion, et toutes les opinions se valent ; de choix, et aucun choix ne devrait être restreint par la réalité. La liberté est limitée par le besoin d’argent ? Qu’à cela ne tienne, instaurons le revenu universel, après tout, “cela ne coûte rien, c’est l’État qui paie”.

Mais ce déni de la réalité, des lois de l’économie, le remplacement de l’étalon-or par le papier, en passant par les “gender studies” et l’art moderne subventionné… en somme, vise à nier la réalité, les différences entre les personnes, les contraintes de la nature. Tout devrait se décider à discrétion, et non se découvrir : la science, les mathématiques, la physique, la biologie. Tout est relatif, tout n’est que question de perception.

Et on en vient naturellement à affirmer que le Droit ne se découvre pas, qu’il se décide : ne pas pouvoir décider “librement” du contenu du Droit, ne pas pouvoir “choisir” ce qui est juste et ce qui est injuste, ne pas pouvoir “décider” de l’innocence et de la culpabilité, après tout, serait une contrainte insupportable à la “liberté”.

… à celle des néo-anciens…

“Tout est politique.” — Slogan de mai 1968

Mais ce nihilisme, en réalité, ne remplace pas la réalité par le néant, même s’il en rêverait, il le remplace, in fine, par le pouvoir politique : il ne s’agit pas de laisser tout le monde faire ce qu’il veut, mais de permettre à certains de faire ce qu’ils veulent, et forcer d’autres à en payer le prix. En traitant la liberté comme simple liberté d’action, on en vient aussi à oublier la limite intrinsèque à la liberté de chacun : la liberté de tous les autres “chacun”. Et nous arrivons à la “liberté” confondue avec un pouvoir discrétionnaire de porter atteinte aux droits d’autrui, et la boucle est bouclée : nous voici de retour à la (fausse) liberté des anciens. Et il n’est guère surprenant, inversion post-moderne du sens des mots oblige, que ce retour en arrière sur deux siècles d’apports de la modernité s’affuble du vocable trompeur de “progressisme”.

Le tout-politique a, de nouveau, deux conséquences :

- D’une part, une politisation de la vie, c’est-à-dire que tout devient source de décision politique, obligeant tout un chacun à consacrer son énergie à la politique, à tout décider selon des facteurs politiques ;

- D’autre part (et c’est aussi une conséquence du premier point), une étendue du pouvoir politique sur toute activité, avec comme forme la plus aboutie “le jour où, à l’exception des chômeurs, l’humanité ne comptera plus que des fonctionnaires veillant avec rigueur au caractère obligatoire des rares activités qui ne seront pas prohibées” (Charles Poncet).

Dans sa formule post-moderne (ou néo-ancienne, donc), cette “liberté” prend la forme du totalitarisme, ou, sous des formes encore plus insidieuse, de la “tolérance”, comme nouvelle forme d’intolérance. La paix c’est la guerre, l’ignorance c’est la force, la liberté c’est l’esclavage, le retour en arrière c’est le progressisme, la tolérance c’est l’intolérance, la non-violence c’est l’agression.

Mais il y a une nouveauté d’importance qu’il ne faudrait cependant pas oublier : la “liberté” des anciens n’était rendue possible que grâce à l’esclavage d’une grande partie de la population. Avant de vouloir leur envier cette “liberté”-là, il faudrait se demander de quel côté du fouet nous nous plaçons, à défaut de contester un tel système par principe, ou de s’inquiéter du totalitarisme qu’il implique. Car lorsque tout le monde souhaite vivre sur le dos des autres, au final, nous arrivons à la situation décrite, déjà, par Frédéric Bastiat (1801-1850) : “L’État, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde”. Au final, tout le monde espère dépouiller son prochain, et tout le monde s’en retrouve nécessairement appauvri : la destruction n’est pas une source de richesse.

La classe oisive politicienne des anciens, ayant la “liberté” de se consacrer à la politique, et la “liberté” de ne pas exercer d’activité productive, n’était possible que parce qu’il y avait une caste d’esclaves… Et de même, c’est à une caste d’esclaves, à une non-reconnaissance de l’universalité des droits individuels de tous les êtres humains, qu’aboutit nécessairement le prétendu “progressisme” post-moderne.

… à celle des modernes.

“C’est pour chacun le droit de n’être soumis qu’aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d’aucune manière, par l’effet de la volonté arbitraire d’un ou de plusieurs individus : c’est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie, et de l’exercer, de disposer de sa propriété, d’en abuser même ; d’aller, de venir sans en obtenir la permission, et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C’est, pour chacun, le droit de se réunir à d’autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours ou ses heures d’une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies.” — Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes.

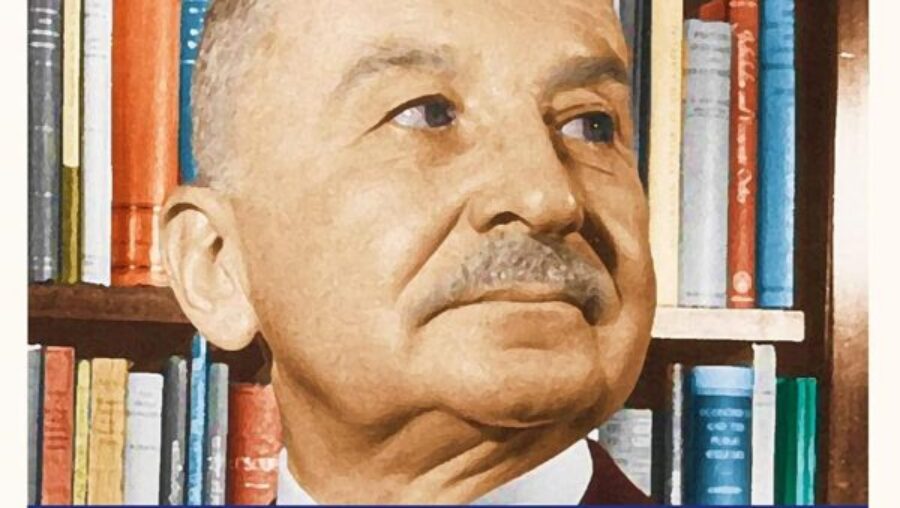

Anciens ou post-modernes, donc, même combat. Il serait dès lors temps de redécouvrir les véritables, auteurs modernes, c’est-à-dire les libéraux des XVIIIe et XIXe siècles : Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari, Alexis de Tocqueville, Turgot… et bien sûr : Benjamin Constant. De même que les auteurs qui, ayant compris la philosophie moderne, l’ont approfondie et développée sans la trahir : Ayn Rand, Friedrich Hayek, Murray Rothbard ou encore Ludwig von Mises, qui ont su maintenir la tradition moderne malgré un Zeitgeist résolument collectiviste. C’est en 1927, en effet, que Ludwig von Mises publie son Liberalismus, éloge audacieux de la tolérance, même dans des domaines qu’il faudra attendre presqu’un siècle pour redécouvrir :

“Un homme libre doit être capable de supporter que ses concitoyens agissent et vivent différemment que ce qu’il considère comme bon, et doit se retenir d’appeler la police au moindre comportement qui lui déplaît.” — Ludwig von Mises, Liberalismus.

Redécouvrons-donc la liberté des modernes, soit les droits individuels, tels qu’identifiés correctement par Benjamin Constant, par opposition notamment à l’utilitarisme (distinction où il sera suivi par Pascal Salin) :

“Les individus ont des droits, et que ces droits sont indépendants de l’autorité sociale, qui ne peut leur porter atteinte sans se rendre coupable d’usurpation.”

Cependant, Benjamin Constant semble défendre la démocratie représentative comme solution au souci de quiétude des modernes, par opposition à la démocratie directe des anciens1. Mais qu’en dirait-il aujourd’hui ? Car il faut convenir qu’elle tend de plus en plus vers le système des anciens, avec la nuance, comme nous l’avons vu, que ce sont nous les esclaves.

Or, la véritable représentativité, respectant l’identité des droits de tous, sans rapport d’esclavage des uns sur les autres, a été correctement identifiée par les auteurs modernes plus récents, les successeurs intellectuels de Constant et Bastiat :

“Le système capitaliste de production constitue une démocratie économique dans laquelle chaque centime offre un droit de vote. Les consommateurs sont le peuple souverain. Les capitalistes, les entrepreneurs et les agriculteurs sont les mandataires du peuple.” — Ludwig von Mises2.

Voilà la véritable représentativité des modernes : déléguer à nos représentants, qu’ils soient politiques ou économiques, ce que nous avons le droit (et l’envie) de leur déléguer – et non avoir des maîtres prétendant détenir des droits que nous-mêmes n’aurions point, leur cédant une autorité dont chacun s’imagine qu’elle ne le concernera pas, jusqu’à ce qu’il finisse par la subir également.

Voilà la véritable représentativité des modernes : déléguer à nos représentants, qu’ils soient politiques ou économiques, ce que nous avons le droit (et l’envie) de leur déléguer – et non avoir des maîtres prétendant détenir des droits que nous-mêmes n’aurions point, leur cédant une autorité dont chacun s’imagine qu’elle ne le concernera pas, jusqu’à ce qu’il finisse par la subir également.

Les modernes ne veulent pas influencer sur la politique, et ne veulent pas que la politique les influence. Ils veulent jouir de leur liberté, de leur mobilité, de la liberté des échanges et des voyages, profiter des apports culturels de toute l’humanité et de la division du travail à grande échelle. Pouvoir s’établir où qu’ils le souhaitent sans devoir se soucier de contraintes politiques. Consacrer leur énergie créatrice à la production de richesses, à l’innovation et à la technologie – et non aux délibérations stériles, prétentieuses et corruptrices des jeux de pouvoir politiciens.

À l’heure de la mondialisation, les modernes véritables sont donc avant tout mobiles et cosmopolites : connectés au monde, mais déconnectés d’un fief donné. Ils participent à l’économie mondiale, dont la complexité dépasse complètement les velléités planificatrices des apprentis-constructivistes. Mobilité pour laquelle les organisations politiques territoriales, héritières du modèle féodal, se révèlent complètement inadaptées. Les tentatives pitoyables de certains États de taxer les revenus de leurs “ressortissants” non-résidents en sont un exemple, en tant que derniers soubresauts désespérés d’un système territorialiste désuet, barbare – et ancien.

Redécouvrons-donc la seule véritable philosophie politique de la modernité et de la civilisation, une philosophie dont la meilleure formulation date, non sans hasard, du XVIIIe siècle : le laissez-faire.

- Ludwig von Mises, Bureaucracy. ↩

- En réalité, nous pourrions défendre qu’une démocratie semi-directe telle que celle de la Suisse, avec son taux d’abstention élevé, son système de consensus et la stabilité qu’il amène, et son président annuel dont tout le monde ignore le nom, est bien plus proche de l’idéal de démocratie de Benjamin Constant, n’empiétant que peu sur les préoccupations non-politiques de la société civile, que les systèmes hautement polarisés et politisés des autres démocraties occidentales. ↩

Laisser un commentaire

Créer un compte