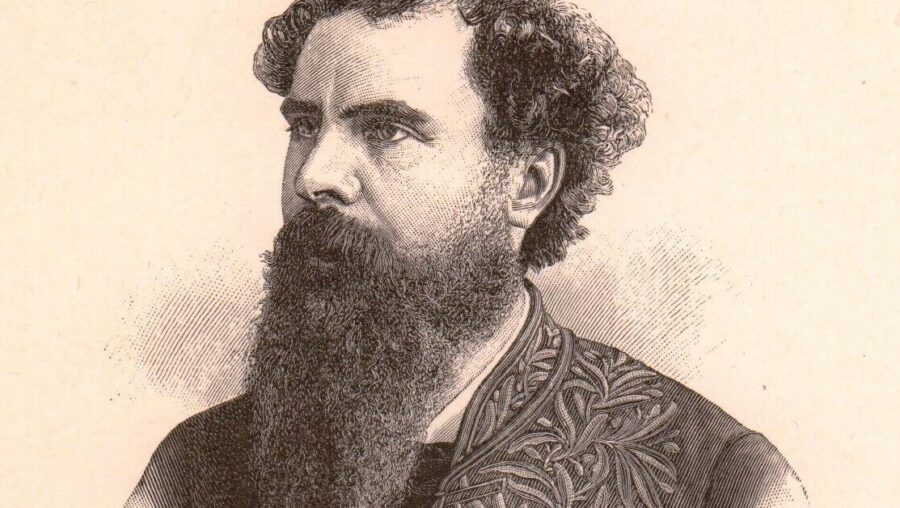

L’héritage de Ramón P. Díaz, qui a joué un rôle déterminant dans l’introduction de l’économie de marché et des idées d’un gouvernement limité en Amérique latine, est porteur d’espoir pour un continent qui s’enfonce dans le bourbier du socialisme et de l’autoritarisme. Cet homme a joué un rôle majeur dans la diffusion en Amérique latine des idées clés qui sous-tendent la société libre. Intellectuel, avocat, journaliste, économiste, professeur d’université et fonctionnaire, Ramón P. Díaz (1926-2017) peut se targuer d’être l’un des plus importants penseurs libéraux classiques latino-américains du XXe siècle. J’ai eu la chance de le compter parmi mes amis.

Article de Samuel Gregg originellement paru dans Acton Institute.

Citoyen de l’Uruguay, Ramón P. Díaz était l’un des principaux défenseurs du constitutionnalisme, d’un gouvernement limité et des économies de marché sur un continent où ces idées ont longtemps eu du mal à s’imposer. Pendant des années, il a enseigné l’économie politique dans ce qui était alors la seule université uruguayenne. M. Díaz a également écrit plusieurs ouvrages, dont, plus tard, une Historia económica del Uruguay (2003) de 527 pages qui est largement considérée comme un texte définitif.

Mais Díaz n’était pas seulement un penseur et un enseignant. Il était aussi un homme d’action. En 1972, il a créé une revue, Búsqueda, pour diffuser des idées sur l’économie de marché et la société libre. Díaz a également écrit de nombreux articles pour de grands journaux comme El Observador, dans lesquels il traitait de sujets allant de l’histoire à l’économie contemporaine. Au milieu de tout cela, il a trouvé le temps d’occuper de hautes fonctions. Il a été sous-secrétaire au ministère de l’Industrie et du Commerce de 1968 à 1969 avant de devenir directeur du bureau du budget et de la planification en 1970. En 1990, Díaz est nommé président de la Banque centrale d’Uruguay. Il s’est retrouvé confronté à une crise de l’inflation, mais aussi chargé de renégocier l’énorme dette extérieure de l’Uruguay auprès des gouvernements et des banques occidentaux.

J’ai rencontré Díaz pour la première fois lors d’une réunion de la société Mont Pelerin en Indonésie. Je n’avais pas 30 ans et j’étais franchement intimidé à l’idée d’être invité à présenter un exposé à la société internationale des penseurs du marché libre fondée par F.A. Hayek. À l’époque, Díaz était le président de la société. Je l’ai remarqué assis dans le public, immobile, mais écoutant attentivement les présentations. Après la séance, il s’est approché et s’est présenté avec ce que j’ai appris être sa courtoisie habituelle du Vieux Monde. Au cours de notre discussion, Díaz a soudain demandé : « Êtes-vous par hasard catholique ? ». Je suppose qu’il a posé cette question parce que j’avais fait une référence positive à la philosophie du droit naturel. « Oui, répondis-je, bien que profondément imparfait. « Bueno », dit Díaz, « parlons-en ».

C’est ainsi qu’a commencé une conversation qui a duré des années. Lors des séminaires et des conférences auxquels nous participions, nous parlions souvent tard au milieu de la nuit de sujets tels qu’un obscur texte d’Aquin ou un article universitaire encore plus obscur sur la politique monétaire que lui et moi étions apparemment les seules personnes au monde à avoir lu.

C’est en grande partie grâce à Díaz que j’ai commencé à m’intéresser à la politique monétaire, notamment parce qu’il en connaissait la théorie, mais aussi la pratique. Lorsque Díaz a été nommé président de la Banque centrale uruguayenne en 1990, l’inflation en Uruguay était supérieure à 112 %. À la fin de son mandat, en 1993, elle était tombée à 44 % et avait atteint un taux à un chiffre en 1998, ce qui est aujourd’hui considéré comme normal dans son pays.

Cependant, le coût de la lutte contre l’inflation a été élevé. Les effets secondaires d’une hausse des taux d’intérêt pour éliminer le poison du système sont considérables, qu’il s’agisse de l’augmentation du chômage ou des difficultés des entreprises à rembourser leurs emprunts. Mais Díaz savait qu’il n’y avait pas de raccourci, et qu’il n’était pas prêt à présider sereinement une institution qui ne faisait rien. Sa fermeté d’esprit ne l’a pas rendu populaire auprès de la plupart des politiciens uruguayens, qui ont longtemps soutenu les politiques d’argent facile et les dépenses déficitaires élevées. Mais la popularité n’a jamais intéressé Díaz. C’est l’intégrité intellectuelle et morale qui l’animait.

Le coût de la fidélité à ses principes s’est révélé important pendant la dictature militaire qui a régné sur l’Uruguay entre 1973 et 1985. Díaz ne m’en a parlé qu’une seule fois, mais le régime l’a emprisonné à deux reprises. Il avait notamment critiqué publiquement la censure de la presse et les atteintes à l’indépendance de la justice. Son magazine posait également des questions sur le sort des militants de gauche et des guérilleros urbains d’inspiration cubaine que le régime avait fait « disparaître ». Ceux qui ont emprisonné Díaz étaient des hommes durs. La deuxième fois, la famille de Díaz n’a pas su où il se trouvait pendant plusieurs jours et a craint le pire.

Díaz ne se faisait pas d’illusions sur la gauche latino-américaine. Il connaissait parfaitement son engouement pour la violence et l’influence profonde du marxisme sur sa vision du monde. Il évoquait souvent la façon dont les intellectuels de gauche alimentaient sans cesse le profond ressentiment qui se trouve juste sous la surface d’une grande partie de l’Amérique latine après des décennies de désastres politiques et économiques largement auto-infligés. Néanmoins, Díaz pensait que chacun devait jouir des libertés fondamentales et être protégé contre le pouvoir arbitraire. Cela incluait ceux de la gauche radicale – dont certains, je le soupçonne, auraient pu être enclins à le faire « disparaître » s’ils s’étaient jamais emparés du pouvoir.

À lire aussi :

Les gens tirent la force de leurs convictions de nombreuses sources. Dans le cas de Díaz, deux d’entre elles se distinguent.

La première est sa foi dans la civilisation occidentale. Il a lu les classiques en profondeur et a même appris le grec et le latin pour les lire dans leur version originale. Les écrits d’Edmund Burke et d’Adam Smith faisaient partie de ses grandes passions. C’est pourquoi il préférait se qualifier de old Whig lorsqu’on lui demandait de se définir politiquement. Pour Díaz, le meilleur de la civilisation occidentale se trouvait dans ces textes et dans d’autres, qu’il fallait expliquer et défendre.

Deuxièmement, Díaz était un fervent catholique. Il parlait rarement de sa foi en public, mais elle était au cœur de sa vie. C’était aussi une source occasionnelle de gêne. L’Uruguay est depuis longtemps l’une des nations les plus laïques d’Amérique latine et sa culture politique, façonnée par la franc-maçonnerie française de la fin du XIXe siècle, a toujours eu un côté anticatholique. Lors d’une visite à Montevideo au début des années 2000, le sujet du contrôle de la population a été abordé lors d’une réunion d’économistes à laquelle Díaz m’avait invité. Alors que nous étions assis à écouter l’interminable diatribe anticatholique d’un professeur, Díaz s’est penché vers moi et a chuchoté : « Ici, c’est toujours la Troisième République ». Il faisait allusion à la manière dont la Troisième République française avait déployé des efforts concertés pour marginaliser l’influence des catholiques pratiquants dans la vie publique.

Il y avait cependant d’autres défis à relever. Les opinions de Díaz sur le marché libre le mettent en porte-à-faux avec le nationalisme économique et le corporatisme qui prévalent dans de nombreux cercles catholiques conservateurs d’Amérique latine. Il s’est également trouvé confronté aux théologiens de la libération dont la fascination pour Marx les a conduits à embrasser une vision manichéenne du monde et à proposer des politiques qui, si elles avaient été mises en œuvre, auraient été carrément destructrices de l’ordre économique. Contrairement à la plupart d’entre eux, Díaz s’est plongé dans la prose turgescente de Das Kapital afin de se familiariser le plus possible avec l’économie marxiste. Tout cela a contribué à créer des tensions avec de nombreux clercs et laïcs catholiques, ce qui, j’imagine, n’a pas été particulièrement facile à supporter pour Díaz.

À plusieurs reprises, j’ai entendu parler de Díaz comme du « pape du néolibéralisme », probablement en raison de son rôle dans la promotion de la société libre dans toute l’Amérique latine. J’ai toujours pensé que l’étiquette de « pape » était trompeuse. Díaz ne prétendait pas à une quelconque autorité spéciale et n’avait aucun intérêt à contrôler les divers groupes de libéraux classiques, souvent en désaccord, sur tout le continent.

Díaz était bien plus qu’un chevalier solitaire mais déterminé. C’était un homme libre qui n’était redevable à personne et à rien d’autre que la vérité, et qui se donnait sans compter aux autres. Díaz m’a dit un jour qu’il pourrait y avoir des moments où l’on vous demanderait de faire plus que ce qui est humainement raisonnable. Si ces moments arrivaient, ajoutait-il d’une manière tout à fait factuelle, il fallait les accepter, car c’était votre devoir envers votre prochain. Il s’agissait d’une éthique aristocratique, mais qui caractérisait les libéraux conservateurs comme Alexis de Tocqueville et Wilhelm Röpke, que Díaz admirait tout particulièrement.

Du point de vue de la liberté ordonnée, une grande partie de l’Amérique latine est aujourd’hui une véritable poubelle. Pour la plupart, les gauchistes, les populistes et les copains règnent en maîtres. L’État de droit, qui n’a jamais été très fort dans les meilleurs moments, est (une fois de plus) en train de toucher le fond dans de nombreux pays d’Amérique latine. Les gouverneurs des banques centrales s’agitent, sachant parfaitement ce qu’ils devraient faire mais ne voulant pas ou ayant peur de le faire. Le Chili a élu à la présidence un leader étudiant de 35 ans, Gabriel Boric, qui aime à citer Salvador Allende, connu entre autres pour avoir réussi à détruire l’économie de son pays en moins de trois ans et l’avoir plongé dans une crise constitutionnelle.

Le salut, cependant, ne viendra pas de l’extérieur. Les sociétés libres doivent être soutenues de l’intérieur par des institutions saines et, surtout, par des hommes et des femmes de conviction. L’Amérique latine a désespérément besoin d’un plus grand nombre de personnes comme Ramón P. Díaz. Je ne doute pas que son héritage et son exemple continuent d’inspirer de nombreux Latino-Américains qui souhaitent simplement vivre dans des sociétés où des hommes et des femmes libres peuvent s’épanouir comme il se doit.